द्वितीय खण्ड: निमित्तोपादान : कुछ प्रश्नोत्तर

आगम और परमागम के आलोक में किये गये उक्त अनुशीलन में निमित्त-उपादान का स्वरूप यद्यपि बहुत स्पष्ट हो गया है; तथापि कुछ प्रश्न आत्मार्थियों के चित्त को आंदोलित करते ही रहते हैं। उक्त प्रश्नों के यथासम्भव उत्तर भी यदि आगम और परमागम के आलोक में दिये जा सकें तो असंगत न होगा।

यह विचारकर ही इस प्रश्नोत्तर खण्ड में कतिपय महत्त्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में ऊहापोह अपेक्षित है।

(१) प्रश्न : जिसप्रकार जबतक पुत्र न हो, तबतक किसी को पिता कहना संभव नहीं है; उसीप्रकार जबतक कार्य न हो, तबतक किसी को कारण कहना भी संभव नहीं है; क्योंकि कार्य के बिना कारण किसका? पुत्र के बिना पिता किसका ?

ऐसी स्थिति में विचारणीय बात यह है कि सम्यग्दर्शनरूप कार्य तो करणलब्धि के भी उपरान्त होता है और देशनालब्धिरूप कारण उसके बहुत समय पहले होता है। कम से कम अन्तर्मुहूर्त पहले तो होता ही है, अधिक से अधिक में तो भवपरिवर्तन (देह परिवर्तन) भी हो सकता है; क्योंकि ऐसा भी होता है कि देशना पूर्वभव में प्राप्त हुई हो और सम्यग्दर्शन उत्तरभव में उत्पन्न हो। ऐसे सम्यग्दर्शन को ही निसर्गज सम्यग्दर्शन कहते हैं।

उक्त स्थिति में प्रश्न यह है कि यदि कार्य होने पर ही किसी को कारण माना जाय तो फिर सम्यग्दर्शनरूप कार्य का निमित्तकारण देशनालब्धि को अथवा गुरूपदेश को कैसे कहा जा सकता है?

उत्तर : यद्यपि यह सत्य है कि कार्य के बिना किसी को कारण कहना संभव नहीं है, पुत्र के बिना किसी को पिता कहना संभव नहीं है; तथापि कार्य के पूर्व कारण की सत्ता से तो इन्कार नहीं किया जा सकता है; क्योंकि पुत्र होने के पूर्व भी पिता की सत्ता तो थी ही, भले ही उसे पिता कहना संभव न हो।

उपदेश को निमित्तकारण भी तभी कहा जायगा, जबकि उस उपदेश से किसी को सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हो; क्योंकि उस सम्यग्दर्शन रूप कार्य का ही तो वह कारण कहा जायगा। यदि किसी को सम्यग्दर्शन की प्राप्ति ही नहीं हुई तो उस उपदेश को किसका कारण कहा जाय ?

यह सब होने पर भी जब किसी को सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होती है; तब उपदेश की प्राप्तिरूप निमित्त नियम से उसके पूर्व ही होता है, उस समय नहीं। इसी से साबित होता है कि उपदेशरूप निमित्तकारण तो कार्य होने से पहले ही होता है, उस समय नहीं; भले ही उसे कारण आप तब कहें कि जब कार्य हो जाय।

यहाँ यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि अन्य कार्यों के समान सम्यग्दर्शनरूप कार्य के निमित्त भी दो प्रकार के होते हैं - अंतरंग और बहिरंग। अंतरंगनिमित्त तो दर्शनमोहनीय कर्म का क्षय, क्षयोपशम या उपशमरूप अभाव है और बहिरंगनिमित्त है उपदेश की प्राप्ति। अंतरंग निमित्त तो कार्योत्पत्ति के काल में ही विद्यमान है; पर देशनालब्धिरूप बाह्यनिमित्त पहले ही हो चुका है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिसके अनुसार अंतरंग और बहिरंग दोनों ही निमित्त कारणों का कार्योत्पत्ति के काल में उपस्थित रहना अनिवार्य ही हो।

(२) प्रश्न : यदि ऐसा हो तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि उपदेश को कारण तब कहेंगे कि जब सम्यग्दर्शनरूप कार्य उत्पन्न हो जाय?

उत्तर : इसलिये कि ऐसा तो कोई नियम है नहीं कि उपदेश श्रवण से सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हो ही जावेगी; हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिये ऐसा कहा जाता है कि उपदेश को कारण तब कहेंगे कि जब सुननेवाले को सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हो जाय।

वस्तुत: बात यह है कि ऐसा तो नियम है कि जब किसी को सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होगी तो उसके पूर्व उसे देशनालब्धि की प्राप्ति भी अवश्य होगी ही; पर ऐसा नियम नहीं है कि देशनालब्धि हो जाने पर नियम से सम्यग्दर्शन होगा ही। यही कारण है कि देशनालब्धिरूप कारण पहले से विद्यमान होने पर भी उसका कथन कार्योत्पत्ति के बाद ही किया जाता है।

(३) प्रश्न : यदि ऐसा है तो फिर तीर्थंकरों, साधु-संतों एवं ज्ञानियों की देशना को निमित्त कारण कहा जाय या नहीं? शास्त्रों में तो इन सबको सम्यग्दर्शन का निमित्तकारण कहा गया है। जिनबिम्ब दर्शन को भी सम्यग्दर्शन का निमित्त कहा गया है।

उत्तर : सामान्य से तो तीर्थंकरों, साधु-संतों एवं ज्ञानियों के उपदेश एवं जिनबिम्ब दर्शन आदि को सम्यग्दर्शन का निमित्त कहा ही जाता है और कहा भी जाना चाहिये; पर वह कारण है किसको, उसी को न कि जिसको सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हुई हो। इसलिए जब उनके निमित्त से किसी व्यक्ति विशेष को सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होती है, तब उस सम्यग्दर्शनरूप कार्य का कारण उनके उपदेश को कहा जाता है। सामान्य और विशेष कथन में यह अन्तर पड़ता ही है।

(४) प्रश्न : जिनबिम्बदर्शन को सम्यग्दर्शन का निमित्त कहा गया है, पर किसी कामी व्यक्ति को जिनबिम्ब की नग्नदशा देखकर कामभाव की उत्पत्ति हो जाय तो क्या उस जिनबिम्ब को विकारोत्पत्ति का निमित्त भी कहा जायेगा ?

उत्तर : भाई, बात ऐसी है कि जिनबिम्ब तो मुख्यतः सम्यग्दर्शन या वैराग्य के ही निमित्त होते हैं और इसीकारण उनकी स्थापना भी की जाती है; तथापि किसी कामी को उन्हें देखकर कामभाव की उत्पत्ति हो गई हो, तो निमित्त-उपादान मीमांसा में तो उसे बहिरंग निमित्त कहा ही जायगा; पर सामान्यत: जिनबिम्ब को सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र का ही निमित्त कहा जाता है।

सामान्य कथन और विशेष कथन के अन्तर को पहिचानना चाहिये। वैसे तो वेश्या विकार का ही निमित्त मानी गई है, पर किसी को वेश्या की वृत्ति देखकर वैराग्य हो जावे तो क्या वेश्याओं को वैराग्य का निमित्त मानकर उन्हें धर्मस्थानों में स्थान दिया जायगा?

नहीं, कदापि नहीं; धर्मस्थानों में तो वैराग्य के निमित्तों के रूप में वीतरागी जिनबिम्बों को ही स्थापित किया जाता है और किया जाता रहेगा।

(५) प्रश्न : आप कहें चाहे न कहें, पर वह वेश्या वैराग्य की निमित्त तो बन ही गई । इसीप्रकार वह वीतरागी नग्न दिगम्बर जिनबिम्ब भी विकार का निमित्त बन गया।

उत्तर : उस कार्य में उसकी निमित्तता से कौन इन्कार करता है; पर जब सनिमित्तों की संगति में रहने की बात कही जायगी तो वैराग्य के लिये ज्ञानी धर्मात्माओं की संगति में रहने का ही उपदेश दिया जायगा; किसी वेश्या की संगति में रहने का नहीं।

मुख्यतः तो सच्चे देव-शास्त्र-गुरु ही वैराग्य में निमित्त होते हैं, वेश्यादिक नहीं। वेश्या का वैराग्य में निमित्त बन जाना तो एक अपवाद है। अपवादों के अनुसार जगत का व्यवहार नहीं चलता।

जिसके उपादान की जोरदार तैयारी हो, उसके लिये वेश्या भी वैराग्य का निमित्त बन जाती है। ऐसी घटनाओं से वेश्यारूप निमित्त की महिमा नहीं आना चाहिये, अपितु उपादान की विशेषता समझ में आना चाहिये, क्षणिक उपादान की महिमा आना चाहिये।

वस्तुत: कार्य तो उपादान की पर्यायगत योग्यता के अनुसार ही सम्पन्न होता है; निमित्त की तो मात्र अनुकूलता के रूप से उपस्थिति ही रहती है।

निमित्तों का कथन जिनागम में अनेक प्रकार से प्राप्त होता है। सर्वत्र उसकी अपेक्षा को समझना चाहिये, अन्यथा चित्त में अनेक भ्रम खड़े हो सकते हैं। चित्त में अनेक प्रकार के भ्रम खड़े न हों, वृत्ति में चंचलता न आवे; इसके लिये निमित्त-उपादान का स्वरूप गहराई से समझना चाहिये।

(६) प्रश्न : यह विषय तो बहुत कठिन लगता है। यह सब तो विद्वानों के समझने के विषय हैं। सामान्य जनता को निमित्त-उपादान से क्या लेना-देना ?

उत्तर : वैसे थोड़ी-बहुत कठिनाई तो सभी विषयों के समझने में होती है। कोई भी विषय क्यों न हो, जबतक उसकी गहराई में नहीं जावेंगे, वह समझ में नहीं आवेगा। हम यों ही चलते-फिरते किसी विषय को समझना चाहें तो यह तो सम्भव नहीं है; पर ऐसी बात भी नहीं है कि हम थोड़ा उपयोग को सूक्ष्म करें और यह विषय समझ में नहीं आवे । उपयोग को सूक्ष्म करके रुचिपूर्वक समझने का प्रयास करें तो यह विषय भी सबकी समझ में आ सकता है।

यह सोचना ही सबसे बड़ी बाधा है कि यह तो विद्वानों का विषय है, सामान्य जनता को इससे क्या लेना-देना? क्या सामान्य जनता को अपना कल्याण नहीं करना है? यदि उसे अपना कल्याण करना है तो उसे भी यह सब समझना ही होगा।

यदि इसका सम्बन्ध आत्मकल्याण से नहीं हो तो फिर विद्वान भी इसके समझने में अपना समय क्यों खराब करें? क्या उनके समय की कोई कीमत नहीं है; जो वे अपना समय अनावश्यक अनुपयोगी विषयों की माथापच्ची में बर्बाद करें?

आत्मकल्याण करने के लिये इस विषय का समझना अत्यन्त आवश्यक है। इसे समझे बिना आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। करुणासागर आचार्यों ने जिनवाणी में इस विषय का विवेचन मुक्तिमार्ग में अत्यन्त उपयोगी जानकर ही किया है। अतः इसके समझने में आनेवाली थोड़ी बहुत कठिनाई को देखकर घबराना नहीं चाहिये, घबराकर इसे यों ही नहीं छोड़ देना चाहिये, इसके समझने से मुख नहीं मोड़ना चाहिये; अपितु इस विषय को अत्यन्त उपयोगी जानकर इसे समझने में पूरी शक्ति लगाना चाहिये, समय लगाना चाहिये, उपयोग लगाना चाहिये।

(७) प्रश्न : आप ही तो कहते हो कि यदि अपना कल्याण करना है तो आत्मा को जानो, पहिचानो और उसी में जम जावो, रम जावो; क्योंकि सुखी होने का एकमात्र यही उपाय है। इसमें निमित्त-उपादान समझने की क्या आवश्यकता है?

उत्तर : आत्मा का कल्याण भी एक कार्य है, अपने को जाननापहिचानना भी एक कार्य है, अपने में जमना-रमना भी एक कार्य है; और कोई भी कार्य कारण के बिना सम्पन्न नहीं होता। निमित्त और उपादान कारणों के ही प्रकार हैं। अत: आत्मकल्याण के लिये, अपने को जानने-पहिचानने के लिये, अपने में जमने-रमने के लिये उनका स्वरूप अच्छी तरह जानना अत्यन्त आवश्यक है।

निमित्त और उपादान का सही स्वरूप नहीं समझने के कारण आत्मकल्याणरूप कार्य करने के लिये भी यह आत्मा परपदार्थों के सहयोग की आकांक्षा से पर की ओर ही झाँका करता है; स्वयं की ओर देखता तक नहीं। अत: यह समझना अत्यन्त आवश्यक है कि अपने आत्मा के कल्याण का कार्य तो स्वयं के आश्रय से, स्वयं की पात्रता से, स्वयं में ही सम्पन्न होता है; परपदार्थ तो उसमें मात्र निमित्त ही होते हैं।

जब द्रव्यस्वभाव में पर्यायगत पात्रता का परिपाक होता है तो निमित्त भी सहज ही उपस्थित रहते हैं। अत: निमित्तों पर से दृष्टि हटाकर त्रिकाली उपादान, जो कि निज त्रिकाली ध्रुव परमात्मा है; उस पर दृष्टि को केन्द्रित करना ही आत्मानुभव का मार्ग है।

यह कार्य भी पर्यायगत योग्यता के सद्भाव में सहजभाव से ही सम्पन्न होता है; इसके लिये भी आकुलित होने से कोई कार्य नहीं होता; प्रत्येक कार्य स्वसमय में स्वयं की योग्यतारूप उपादानकारण से ही सम्पन्न होता है और जब कार्य होता है तो तदनुकूल निमित्त भी होते ही हैं, उन्हें खोजने नहीं जाना पड़ता।

इसप्रकार आत्मकल्याणरूप कार्य में निमित्त-उपादान की संधि का सम्यक्ज्ञान हो जाने पर दृष्टि परपदार्थों से हटकर स्वभावसम्मुख होती है और आत्मानुभूति प्रगट होती है। आत्मानुभूति के काल में निश्चय सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र की उत्पत्तिरूप मोक्षमार्ग प्रगट होता है।

(८) प्रश्न : जब प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति में उपादान के साथ-साथ निमित्त भी तो होता ही है, तब उसकी ओर ध्यान क्यों नहीं देना, उसकी खोज क्यों नहीं करनी?

उत्तर : जब यह सुनिश्चित ही है कि प्रत्येक कार्य में निमित्त होता ही है तो फिर उसकी खोज करने की क्या आवश्यकता है? प्रत्येक पदार्थ जब पर्यायगत योग्यता के कारण विवक्षित पर्यायें धारण करता है, तब उसके योग्य निमित्त भी होता ही है। जब भगवान महावीर का जीव सोलहवें स्वर्ग से चलकर तीर्थंकर रूप में मनुष्यभव धारण कर रहा था तो माँ के रूप में त्रिशला और पिता के रूप में सिद्धार्थ सहजभाव से उपस्थित ही थे।

क्या महावीर के जीव ने उनकी खोज की थी? कोई भी व्यक्ति जब मनुष्यभव धारण करता है तो बिना माँ-बाप के तो धारण करता नहीं; पर क्या उन्हें माँ-बाप की खोज करनी पड़ती है? क्या किसी ने भी आजतक ऐसा किया है या सबकुछ सहजभाव से ही चलता रहता है?

जिसप्रकार माँ-बाप की खोज के बिना ही प्रत्येक मानव को जन्म के काल में अपनी योग्यतानुसार माँ-बाप उपलब्ध रहते ही हैं; उसीप्रकार प्रत्येक आत्मार्थी को आत्मानुभूति के काल में या उसके पूर्व में सुयोग्य निमित्त सहजभाव से उपलब्ध रहते ही हैं, उन्हें खोजने कहीं जाना नहीं पड़ता।

महावीर के जीव की शेर की पर्याय में जब पात्रता पकी तो निमित्तरूप में युगल मुनिराज सहजभाव से उपस्थित ही थे। उनका संयोग मिलाने के लिये शेर ने क्या प्रयत्न किया था? ज्ञानियों के सम्पर्क में जीवनभर निरन्तर रहनेवाले लोग क्या सभी सम्यग्दर्शन प्राप्त कर ही लेते हैं? हमने और आपने ऐसे अनेक लोगों को देखा है कि जो जीवनभर ज्ञानियों के सम्पर्क में रहे, उनकी सेवा करते रहे, पर कुछ भी हाथ नहीं लगा।

(९) प्रश्न : यदि ज्ञानियों के समागम में भी किसी को कुछ उपलब्ध नहीं हुआ, तो इसका यह अर्थ तो नहीं है कि हमें सत्संगति नहीं करनी चाहिये ?

उत्तर : नहीं, यह अर्थ तो कदापि नहीं है। सत्समागम में रहना तो जीवन का सौभाग्य है; क्योंकि सत्संगति की रुचि न केवल हमारे उज्वल भविष्य की सूचक है, अपितु वर्तमान के निर्मल परिणामों को भी बताती है। यदि हमारे परिणाम वर्तमान में ही विकृत होते तो हम असत् लोगों के समागम में ही रहना पसन्द करते।

सत्समागम अच्छी बात होने पर भी सबकुछ सत्समागम से ही हो जानेवाला नहीं है। सत्समागम तो निमित्तमात्र है, जबतक हमारे अन्तर की तैयारी नहीं होगी, उपादानगत योग्यता का परिपाक नहीं होगा, दृष्टि स्वभावसन्मुख नहीं होगी; तबतक आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त होनेवाला नहीं है। इस बात को भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिये।

जीवनभर सत्समागम में रहने पर भी आत्मलाभ की प्राप्ति नहीं हुई - इसका भी एकमात्र यही कारण है कि उनकी दृष्टि सत्समागम पर ही रही, स्वभाव के सन्मुख नहीं हुई। अत: सत्समागम में रहना तो अच्छा है, पर उसके लिये भी व्यग्र होने की आवश्यकता नहीं है। जिसका जितना महत्त्व है, हमें उतना अवश्य स्वीकार करना चाहिये; पर यह भी ध्यान रखना चाहिये कि जिसप्रकार सत्समागम के महत्त्व को अस्वीकार करने में हानि है, उससे अधिक हानि उसे आवश्यकता से अधिक महत्त्व देने में है।

वास्तविक सत् तो अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही है, उसके समागम में ही सत् का लाभ होनेवाला है। उसकी संगति ही वास्तविक सत्संगति है। हमारी श्रद्धा का श्रद्धेय (दृष्टि का विषय) ज्ञान का ज्ञेय और ध्यान का ध्येय तो त्रिकाली सत् निज भगवान आत्मा ही बनना चाहिये।का

उस त्रिकाली ध्रुवरूप सत् का स्वरूप बतानेवाले ज्ञानी धर्मात्मा ही सत्पुरुष कहलाते हैं। उनकी संगति को भी सत्संगति कहते हैं। बाकी पुण्य-पाप के प्रपंच में उलझे हुए लोग न तो सत्पुरुष हैं और न उनकी संगति सत्संगति ही है।

निश्चय सत्संगति तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के ज्ञान, श्रद्धान और ध्यान का ही नाम है; पर आत्मा का स्वरूप बतानेवाले आत्मानुभव की प्रेरणा देनेवाले, आत्मानुभवी पुरुषों की संगति को, उनसे त्रिकाली भगवान आत्मा का स्वरूप सुनने को व्यवहार से सत्संगति कहते हैं; मात्र उनकी सेवा-टहल करते रहने को तो व्यवहार से भी सत्संगति नहीं कहा जा सकता है।

अत: हमारा तो यही कहना है कि निश्चय सत्समागम के उद्देश्य से व्यवहार सत्समागम करना भी अच्छा ही है।

(१०) प्रश्न : क्या त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का स्वरूप बतानेवाले ही सज्जन हैं, सत्पुरुष हैं; शेष सब सज्जन नहीं हैं, सत्पुरुष नहीं हैं? लोक में तो ऐसे हजारों महापुरुष हैं और हो गये हैं कि जो लोगों को दयादान का उपदेश देते हैं, परोपकार की प्रेरणा देते हैं; यहाँ तक कि जिन्होंने जगत के लोगों की सुख-सुविधा के लिये अपना सम्पूर्ण जीवन ही समर्पित कर दिया है। क्या वे सज्जन नहीं हैं, क्या वे सत्पुरुष नहीं हैं?

उत्तर : क्यों नहीं, वे भी सज्जन हैं; पर वे सब लौकिक सज्जन हैं । किन्तु यहाँ बात लोकोत्तर मार्ग की चल रही है। लोकोत्तर मार्ग में तो उन्हीं को सत्पुरुष कहा जाता है, जो मुक्ति के मार्ग पर स्वयं चलते हों और जगत को भी मुक्ति का मार्ग बताते हों, जगत को मुक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हों।

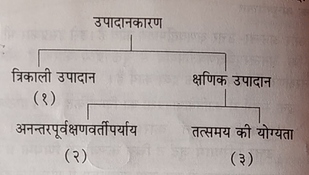

मुक्ति के मार्ग पर चलने की क्रिया-प्रक्रिया स्वाधीन क्रिया है, स्वाधीन प्रक्रिया है; अत: वह उपादान के आश्रय से ही सम्पन्न होती है, निमित्त के आश्रय से नहीं। आत्मकल्याण का महान काम जिस उपादान के आश्रय से, जिस उपादान को ध्यान का ध्येय और श्रद्धान का श्रद्धेय बनाने से सम्पन्न होता है; वह त्रिकाली उपादान तो प्रत्येक व्यक्ति का स्वयं का त्रिकाली निज भगवान आत्मा ही है। उसे ही ध्येय बनानेवाली ध्यानपर्याय, उसे ही ज्ञेय बनानेवाली ज्ञानपर्याय और उसमें ही अपनापन स्थापित करनेवाली श्रद्धानपर्याय क्षणिक उपादान है।

अत: त्रिकाली उपादानरूप निज भगवान आत्मा का स्वरूप बतानेवाले ज्ञानी पुरुष ही वे सत्पुरुष हैं; जिनका उपदेश मुक्ति के मार्ग में निमित्त बनता है तथा इसीकारण वे भी निमित्त कहलाते हैं। पर ध्यान रहे उनका भी वही उपदेश वास्तविक निमित्त है, जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिये दिया गया हो, आत्मा के अनुभव करने की प्रेरणा के लिये दिया गया हो और उसके कारण ही उन्हें मुक्ति के मार्ग में निमित्तरूप से स्वीकार किया गया है।

जिन लोगों को उस त्रिकाली ध्रुव परमात्मा का परिचय ही नहीं है, जिनकी वाणी में उसकी चर्चा तक नहीं आती; अपितु जो उसका नाम सुनकर, उसकी चर्चा सुनकर भड़क उठते हैं, उद्वेलित हो जाते हैं, अशान्त हो जाते हैं; उसकी चर्चा करनेवालों को भला-बुरा कहने लगते हैं; उनके लिये तो अभी दिल्ली बहुत दूर है, वे स्वयं ही उस परमतत्व से अपरिचित हैं; अत: वे मुक्तिमार्ग के सत्पुरुष कैसे हो सकते हैं ?

जिन्हें त्रिकाली सत् का परिचय नहीं, वे सत्पुरुष नहीं; उनकी संगति भी सत्संगति नहीं है।

मुक्ति के अभिलाषी आत्मार्थी को सत्संगति तो अवश्य करना चाहिये, पर सत्संगति का सच्चा स्वरूप समझकर सत्पुरुष की पहिचान कर ही उसके प्रति समर्पित होना चाहिये; अन्यथा भ्रमित हो जाने की संभावना भी कम नहीं है।

सत्पुरुष की सच्ची पहिचान ही यही है कि जो त्रिकाली ध्रुवरूप निज परमात्मा का स्वरूप बताये और उसी के शरण में जाने की प्रेरणा दे, वही सत्पुरुष है। दुनियादारी में उलझानेवाले, जगत के प्रपंच में फंसानेवाले पुरुष कितने ही सज्जन क्यों न हों, सत्पुरुष नहीं हैं - इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिये।

इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम सत्संगति के नाम पर असत्संगति में ही न पड़े रहें; अन्यथा यह अत्यधिक मूल्यवान मानव जीवन यों ही चला जायेगा, भव का अन्त नहीं आवेगा। भव का अन्त लाना हो तो निमित्ताधीन दृष्टि छोड़कर त्रिकाली उपादानरूप निज स्वभाव का आश्रय लो और उसका स्वरूप समझानेवाले, उसी में जम जाने और रम जाने की प्रेरणा देनेवाले सत्पुरुष की संगति करो, समागम करो, शरण में जावो; यही एक मार्ग है, शेष सब उन्मार्ग हैं।

(११) प्रश्न : आप तो कह रहे हैं कि निज भगवान आत्मा का स्वरूप बतानेवाले सत्पुरुष ही एकमात्र निमित्त हैं, पर हमने तो सुना है कि कुम्हार भी निमित्त होता है?

उत्तर : तुमने ठीक ही सुना है; क्योंकि कुम्हार भी निमित्त तो होता ही है, पर किस कार्य का? मिट्टी के घड़े बनने में कुम्हार निमित्त होता है। घड़ा एक कार्य है और उसका उपादानकारण मिट्टी है और निमित्तकारण कुम्हार - यह बात तो आरम्भ में ही स्पष्ट की जा चुकी है। पर यहाँ तो सम्यग्दर्शनरूप कार्य की बात चल रही है। मोक्षमहल की प्रथमसीढ़ीरूप जो सम्यग्दर्शनरूप कार्य है, उसका उपादान तो भगवान आत्मा या उसका श्रद्धागुण ही है और निमित्त सत्पुरुष का त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का स्वरूप बतानेवाला उपदेश है।

सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति के कारणों के रूप में जिनागम में जो पाँच लब्धियों की चर्चा आती है; उनमें एक देशनालब्धि भी है। वह देशनालब्धि आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करनेवाली सत्पुरुष की वाणी के रूप में ही उपलब्ध होती है। उसे सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति में बहिरंग निमित्त के रूप में स्वीकार किया गया है; क्योंकि अन्तरंग निमित्त तो दर्शनमोह का क्षय, क्षयोपशम या उपशम होता है।

निमित्त और उपादान तो कारणों के प्रकार हैं; अतः वे तो प्रत्येक कार्य पर घटित होते हैं। जिनागम में आचार्यों ने घट और कुम्हार के उदाहरण से निमित्त-नैमित्तिक संबंध को समझाने का प्रयास किया है। पर वह तो एक उदाहरण मात्र है, वस्तुतः तो प्रत्येक कार्य के अपने-अपने जुदे-जुदे उपादान-निमित्त होते हैं। कार्योत्पत्ति की प्रक्रिया समझने के लिये इन दोनों को ही प्रत्येक कार्य पर घटित करके देखना चाहिये। पर यहाँ अध्यात्म का प्रकरण है; अतः सम्यग्दर्शनरूप कार्य पर उपादान-निमित्त को घटित किया जा रहा है। यह विचार किया जा रहा है कि यदि हमें सम्यग्दर्शनरूप कार्य की उपलब्धि करना है, सम्यग्दर्शन प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिये।

इस सन्दर्भ में यह स्पष्ट किया जा रहा है कि सम्यग्दर्शनरूप कार्य का कारण जो त्रिकाली उपादानरूप ध्रुव निज भगवान आत्मा है, उसके आश्रय से ही मिथ्यादर्शन पर्याय का अभाव करती हुई सम्यग्दर्शन पर्याय स्वकाल में प्रगट होती है। जब सम्यग्दर्शनरूप पर्याय प्रगट होती है, तब मिथ्यात्व नामक कर्म का क्षय, क्षयोपशम या उपशम रूप अभाव नियम से होता है। तथा उसके पूर्व सम्यग्दर्शन प्राप्त करनेवाले उस आत्मा को किसी ज्ञानी सत्पुरुष से भगवान आत्मा का स्वरूप स्पष्ट करनेवाले उपदेश का लाभ भी अवश्य प्राप्त होता है।

इसप्रकार सम्यग्दर्शनरूप कार्य में मिथ्यात्व कर्म के उदय का अभाव अन्तरंग निमित्त है और सत्पुरुष का उपदेश बहिरंग निमित्त है।

(१२) प्रश्न : जब सम्यग्दर्शन के पूर्व देशनालब्धि भी होती ही है और उसमें निमित्त सत्पुरुष का उपदेश ही होता है तो फिर सत्पुरुष की खोज तो करनी होगी, सत्पुरुष की पहिचान भी करनी हो होगी; फिर आप ऐसा क्यों कहते हैं कि आत्मार्थी को निमित्तों की खोज में व्यग्र नहीं होना चाहिये ?

उत्तर : हाँ, सत्पुरुष की पहिचान तो करना ही चाहिये। बिना सच्ची पहिचान के तो पग-पग पर ठगाये जाने की सम्भावना बनी रहती है। इसीकारण सच्चे देव-शास्त्र-गुरु की श्रद्धा को सम्यग्दर्शन कहा है; क्योंकि सच्चे देव-शास्त्र-गुरु की पहिचान बिना तो सन्मार्ग पर लगना ही सम्भव नहीं है।

आत्मार्थी भाई-बहिन ज्ञानी सत्पुरुषों की खोज भी सहजभाव से करते ही हैं। न तो सत्पुरुषों की पहचान का ही निषेध है और ने खोज का ही; पर खोज में व्यग्र होने का निषेध तो है ही। व्यग्रता को तो किसी भी रूप में ठीक नहीं माना जा सकता है।

वस्तुत: बात यह है कि उपादान और निमित्त का एक सुमेल होता है। जब उपादान की तैयारी होती है अर्थात् पर्याय की पात्रता पकती है; तब सत्पुरुष का समागम भी सहज ही प्राप्त होता है, सत्पुरुष की खोज भी सहज ही सफल होती है; कुछ भी असहज नहीं होता, सबकुछ सहज ही होता है।

त्रिकाली सत् की रुचि में सत्पुरुष की खोज की प्रक्रिया सहज ही सम्पन्न होती है, व्यग्रता से कुछ नहीं होता। आत्महित का मार्ग तो सहज का धंधा है। सत्पुरुष की शोध भी सहज और त्रिकाली ध्रुव की अनुभूति-प्रतीति भी सहज; सबकुछ सहज ही सहज है।

जब संसार-सागर का किनारा निकट आ जाता है, तब सहज ही आत्मा की रुचि जागृत होती है। आत्मरुचि भगवान आत्मा और आत्मज्ञ सत्पुरुष की शोध की ओर पुरुषार्थ को प्रेरित करती है। सत्पुरुष के समागम से आत्मरुचि को अभूतपूर्व बल प्राप्त होता है; अध्ययन, मनन, चिन्तन की प्रक्रिया पर से विमुख हो स्वोन्मुख हो जाती है। रुचि की तीव्रता और पुरुषार्थ की प्रबलता दृष्टि को स्वभावसन्मुख तो करती ही है, ज्ञान व ध्यानपर्याय को भी आत्मोन्मुख करती है और यह निमित्त-उपादान का सहज सुमेल देशनालब्धि से करणलब्धि की ओर ढलता हुआ सम्यग्दर्शन पर्याय प्राप्त करने की सशक्त भूमिका तैयार कर देता है।

यह सबकुछ सहज ही होता है; इसीलिये कहा गया है कि आत्मार्थी को निमित्तों की खोज में व्यग्र नहीं होना चाहिये।

क्षयोपशम और विशुद्धिलब्धि धारक पुरुष को सन्मार्ग की प्राप्ति का विकल्प तो होता ही है, तदर्थ शोध-खोज का होना भी स्वाभाविक ही है। इसी प्रक्रिया में सत्पुरुष की शोध-खोज भी होती है, काललब्धि के अनुसार उपलब्धि भी होती ही है। सद्गुरु की उपलब्धि और उसके उपदेश की प्राप्ति के उपरान्त भी जबतक करणलब्धि के परिणामों की पात्रता नहीं पकती; तबतक अध्ययन, मनन, चिन्तन की प्रक्रिया निरन्तर चलती ही रहती है। यह काल अन्तर्मुहूर्त भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है; पर यह सबकुछ बिना तनाव के अत्यन्त सहजभाव से चलता रहता है और सहजभाव से ही चलते रहना चाहिये; क्योंकि मुक्ति का मार्ग शान्ति का मार्ग है, तनाव का नहीं, व्यग्रता का नहीं।

(१३) प्रश्न : जब कार्य की उत्पत्ति में पंच समवायों का सहज सुमेल होता है, निमित्त-उपादान का भी सहज सुमेल होता है; तब फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि निमित्ताधीन दृष्टि छोड़ो, त्रिकाली उपादानरूप निजभगवान आत्मा का आश्रय लो?

उत्तर : निमित्त ‘पर’ है, उस पर दृष्टि रखने से दृष्टि पराधीन होती है। त्रिकाली उपादानरूप निज भगवान आत्मा ‘स्व’ है, उस पर दृष्टि रखने से दृष्टि स्वाधीन होती है। पराधीनता ही दुःख है और स्वाधीनता ही सुख है; अत: सुखार्थी को तो स्वाधीनता ही श्रेयस्कर है।

वस्तुत: बात यह है कि जब करणलब्धि के उपरान्त सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होती है; तब ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, चारित्र आदि सभी गुणों की परिणति आत्मसन्मुख होती है; उस समय त्रिकाली निज भगवान आत्मा ही ज्ञान का ज्ञेय होता है, श्रद्धान का श्रद्धेय होता है; ध्यान का ध्येय होता है।

जिसप्रकार अनुभूति के काल में सभी गुणों की परिणति आत्मसन्मुख होती है, उसीप्रकार सभी गुणों की परिणति में निर्मलता भी प्रगट होती है; इसीकारण कहा जाता है कि सर्व गुणांश समकित’’। तात्पर्य यह है कि सम्यग्दर्शन आत्मा के सम्पूर्ण गुणों के अंशों में स्फुरायमान होता है। ज्ञानगुण की परिणति सम्यग्ज्ञानरूप हो जाती है, श्रद्धागुण की परिणति सम्यग्दर्शनरूप हो जाती है; चारित्रगुण की परिणति सम्यक्चारित्ररूप हो जाती है। आनन्द (सुख) गुण में भी अतीन्द्रिय आनन्द उमड़ पड़ता है। आखिर अनन्तगुणों का अखण्डपिण्ड सम्पूर्ण आत्मा ही सम्यग्दृष्टि होता है न ?

(१४) प्रश्न : यह तो ठीक, पर जिस सत्पुरुष ने हमें सुखी होने का मार्ग बताया, सम्यग्दर्शन प्राप्ति का उपाय बताया; उसी की यह उपेक्षा तो ठीक नहीं, उसे भी दृष्टि से ओझल कर देना क्या कृतघ्नता नहीं है?

उत्तर : नहीं, यह कृतघ्नता नहीं है, अपितु सच्ची कृतज्ञता है; क्योंकि वह सत्पुरुष भी तो यही चाहता है कि तुम दृष्टि को सम्पूर्ण जगत से हटाकर स्वभावसन्मुख करो।अत: यह तो उसी की आज्ञा का पालन हुआ। तुम्हीं बताओ कि गुरुजी का आज्ञा का पालन करनेवाला शिष्य कृतघ्नी होता है या कृतज्ञ?

गुरु द्रोणाचार्य जब अपने शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे, तब वृक्ष की टहनी पर स्थित कृत्रिम चिड़िया की आँख को भेदन करने का आदेश देते हुए उन्होंने अपने सभी शिष्यों से यही एक सवाल किया था कि तुम्हें क्या दिख रहा है अर्थात् तुम्हारी दृष्टि में क्या है?

जिन लोगों ने यह उत्तर दिया कि हमें सब दिखाई दे रहा है - वृक्ष, डाली, चिड़िया, उसकी आँख और गुरुजी आप भी। गुरुजी ने उन सभी को बिना बाण चलाये ही नापास कर दिया और अर्जुन के कहने पर कि सिर्फ चिड़िया की आँख और कुछ नहीं।

गुरुजी ने फिर पूछा - "मैं भी नहीं’

"हाँ, आप भी नहीं’’; - अर्जुन के इतना कहते ही गुरुजी ने कहा - "छोड़ो बाण’’

बाण छूटा और जाकर अपने सही निशाने पर लगा।

गुरुजी उसी अर्जुन से प्रसन्न हुए, जिसने दृढतापूर्वक कह दिया कि आप भी नहीं दिखते। न केवल कहा, अपितु सचमुच ही उसने दृष्टि के विषय में से उस समय गुरुजी को भी पृथक् कर ही दिया था। लक्ष्यभेद का यही एक उपाय है। अर्जुन का कृत्य गुरु की उपेक्षा नहीं, सर्वाधिक सम्मान था; क्योंकि उसने सच्चे अर्थों में गुरुजी की आज्ञा का पालन किया था।

जब लौकिक कार्य की सिद्धि में भी, लक्ष्यभेद में भी गुरु को दृष्टि में से निकालना अनिवार्य हो जाता है तो फिर आत्मसिद्धि जैसे महानकार्य में गुरुदेव को दृष्टि के विषय में कैसे रखा जा सकता है?

गुरुदेव के बताये मार्ग पर चलकर उस लक्ष्य की प्राप्ति करना कि जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये गुरुदेव ने निर्देश दिया है, मार्ग बताया है; सद्गुरु का सच्चा सम्मान है, इसमें उनकी उपेक्षा तो रंचमात्र ही नहीं है। कोई गुरु नहीं चाहता कि उसका शिष्य निरन्तर उसका ही मुँह ताकता रहे या उसकी ही स्तुति गान में लगा रहे और जिस भगवान आत्मा का स्वरूप उसे समझाया गया है, उसकी आराधना में तत्पर ही न हो।

सच्चे शिष्य के हृदय में भी गुरु का समुचित स्थान और सम्मान तो सदा रहता ही है और समय-समय पर वह अभिव्यक्त भी होता ही रहता है; पर अनुभव के काल में तो वे ज्ञान के भी ज्ञेय नहीं रहते - यह भी परमसत्य है। इस बात को भी हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिये।

लक्ष्यभेद के लिये सन्नद्ध होने के पूर्व भी वह गुरु का स्मरण कर सकता है, करता है; लक्ष्यभेद के बाद भी कर सकता, करता है; पर लक्ष्यभेद के काल में कदापि नहीं। इसीप्रकार आत्मानुभूति के लिये सन्नद्ध होने के पूर्व एवं आत्मानुभूति के बाद शुभोपयोग में आने पर गुरु का स्मरण सम्भव है, पर आत्मानुभूति के काल में तो कदापि नहीं।

(१५) प्रश्न : गुरु का स्मरण आगे-पीछे ही क्यों, अनुभूति के काल में क्यों नहीं ? आखिर निमित्त की यह उपेक्षा क्यों ?

उत्तर : सम्यग्दर्शन की प्राप्ति का कार्य तो अपने में ही होना है, उपादान में ही होना है; गुरु में नहीं, निमित्त में नहीं; अपने आश्रय से ही होना है, गुरु के आश्रय से नहीं। गुरु तो मार्गदर्शक मात्र हैं, निमित्त मात्र हैं। न उनमें कुछ होना है न उनसे कुछ होना है; जो कुछ होना है, अपने में ही होना है अपने से ही होना है, अपने आश्रय से ही होना है। उन्हें तो जो कुछ बताना था, समझाना था; बता दिया, समझा दिया और आपने समझ लिया। अब आप अपना कार्य करिये, गुरुजी को क्यों अपने साथ रखना चाहते हैं, उपयोग में भी क्यों रखना चाहते हैं?

बारीकी से विचार करें तो क्षयोपशमज्ञान वालों के एक समय में एक ही वस्तु उपयोग में रहती है। अतः जबतक गुरुजी भी उपयोग में रहेंगे, ज्ञान का ज्ञेय बने रहेंगे; तबतक दृष्टि का विषय भगवान आत्मा ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनेगा। जबतक त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनेगा, ध्यान का ध्येय नहीं बनेगी, श्रद्धान का श्रद्धेय नहीं बनेगा; तबतक आत्मानुभूति होनेवाली नहीं है, सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होनेवाली नहीं है; संवर होनेवाला नहीं है, धर्म का प्रारम्भ होनेवाला नहीं है।

धर्म के आरम्भ करने की विधि ही यह है कि पहले गुरुपदेशपूर्वक विकल्पात्मक क्षयोपशमज्ञान में निजशुद्धात्मतत्व का स्वरूप समझे, सम्यक् निर्णय करे; उसके उपरान्त गुरु आदि समस्त परपदार्थों से उपयोग हटाकर उपयोग को आत्मसन्मुख करे और आत्मा में ही तन्मय हो जावे। यह आत्मतन्मयता ही आत्मानुभूति का उपाय है, आत्मानुभूति है; यही धर्म का आरम्भ है, यही संवर है। निरन्तर वृद्धिंगत यह आत्मस्थिरता ही निर्जरा है और अनन्तकाल तक के लिये आत्मा में ही समा जाना ही वास्तविक मोक्ष है, जो अनन्तसुखस्वरूप है और प्राप्त करने के लिये एकमात्र परम-उपादेय है।

(१६) प्रश्न : अनुभूति के काल में न सही, पर आगे-पीछे तो बारम्बार गुरु के नाम का उल्लेख करना ही चाहिये न। पर आप पर यह आरोप लगाया जाता है कि आप दूसरों की अपेक्षा गुरुदेवश्री के नाम का उल्लेख कम करते हैं। इस संबंध में आपको क्या कहना है ?

उत्तर : कम करते हैं, पर करते तो हैं न? न करते हों - ऐसी बात तो नहीं है न। अरे भाई! इन राग-द्वेष की बातों से क्या लाभ है?

हमारा तो इतना ही कहना है कि बात-बात में गुरु के नाम के उल्लेख को ही गुरुभक्ति समझने वालों और बात-बात में गुरु का नाम न लेने वालों को गुरुद्रोही कहने वालों को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिये कि आचार्य कुन्दकुन्द एवं आचार्य अमृतचन्द्र जैसे समर्थ आचार्यों ने अपने गुरु के नाम का कहीं भी उल्लेख तक नहीं किया। क्या उनके कोई गुरु ही न रहे होंगे? क्या उनके हृदय में अपने गुरु के प्रति श्रद्धा न होगी? ऐसा तो संभव ही नहीं है। अरे भाई! श्रद्धा तो हृदय की चीज है, वह दूसरों को दिखाने के लिये नहीं होती। श्रद्धा को भुनानेवाले लोग इस तथ्य को नहीं समझ सकते।

न तो हम यथासमय गुरुदेवश्री के नामोल्लेख से कभी चुकते ही हैं और न ही बात-बात में उन्हें बीच में लाकर उनके नाम को भुनाने की कोशिश ही करते हैं।

(१७) प्रश्न : प्राप्त करने के लिये परम-उपादेय अनन्तसुखस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति के लिये निमित्त-उपादान के स्वरूप समझने की क्या आवश्यकता है? तात्पर्य यह है कि निमित्त-उपादान के स्वरूप समझने से वास्तविक लाभ क्या है; क्योंकि जबतक इसके वास्तविक लाभ और उपयोगिता ख्याल में नहीं आवेगी; तबतक इसके समझने के लिये रुचि जागृत नहीं होगी, चित्त उल्लसित नहीं होगा।

उत्तर : यह कहना तो एकदम सत्य है कि जबतक किसी कार्य की उपयोगिता और लाभ स्पष्ट नजर नहीं आते; तबतक उस कार्य में उत्साहपूर्वक प्रवृत्ति नहीं होती और उत्साहपूर्वक प्रवृत्ति के बिना कार्य में सफलता भी प्राप्त नहीं होती।

अत: निमित्त-उपादान के जानने की उपयोगिता और उनके जानने से होनेवाले लाभों से परिचित होना अत्यन्त आवश्यक है।

प्रत्येक प्राणी के माथे पर सर्वाधिक बोझा कर्तृत्वबुद्धि का है। कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त यह प्राणी निरन्तर कुछ न कुछ करता ही रहता है, करता ही रहना चाहता है और यह समझता है कि यदि मैं यह सब करना बन्द कर दें तो न मालूम क्या हो जायेगा? मानो सबकुछ अस्त-व्यस्त हो जायेगा।

इस कर्तृत्व के बोझ के नीचे प्रत्येक प्राणी दबा जा रहा और निरन्तर आकुल-व्याकुल हो रहा है। इसे यह विचारने की फुर्सत नहीं है कि जिस बोझ से मैं दबा जा रहा हूँ, वह बोझा वास्तविक है या कोरी कल्पनामात्र है।

निमित्त-उपादान का स्वरूप समझने से यह बात अत्यन्त स्पष्ट हो जाती है कि प्रत्येक पदार्थ स्वयं के परिणमन का ही कर्ता है, अन्य पदार्थों के परिणमन में तो वह मात्र निमित्त ही होता है, करता-धरता कुछ भी नहीं है। इसप्रकार उसके माथे से पर के कर्तृत्व का बड़ा भारी बोझा सहज ही उतर जाता है और वह अपने-आप में बहुत हल्कापन अनुभव करता है।

इसीप्रकार जब वह यह जान लेता है कि मेरे भले-बुरे का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा ही है; मेरे परिणमन में परपदार्थ तो निमित्तमात्र हैं; उनका कोई भी हस्तक्षेप मेरे में नहीं होता तो इस आत्मा का अनन्त भय तो समाप्त हो ही जाता है; दूसरों के प्रति होनेवाला द्वेषभाव भी कम हो जाता है, समाप्त-सा ही हो जाता है; क्योंकि दूसरे पदार्थों से द्वेष तो इसकारण ही होता था कि यह समझता था कि इसने मेरा बुरा किया है। जब इसने जान लिया कि मेरे बुरे होने में इसका रंचमात्र भी योगदान नहीं है तो सहजभाव से ही उसके प्रति द्वेष समाप्त हो जाता है।

इसीप्रकार जब यह जान लिया जाता है कि कोई परपदार्थ मेरा भला भी नहीं करता है, न ही कर सकता है तो फिर परपदार्थों के साथ रागभाव भी नहीं होता। परपदार्थों से राग-द्वेष होने के पीछे मूल कारण तो यह मूढ़भाव-मिथ्यात्व होता है कि मैं पर का भला-बुरा कर सकता हूँ, करता हूँ या परपदार्थ मेरा भला-बुरा कर सकते हैं, करते हैं।

यह मूढभावे ही अनन्त आकुलता का कारण है। निमित्त-उपादान का सच्चा स्वरूप समझ में आ जाने से यह मूढभाव समाप्त हो जाता है और फिर उस मूढ़भाव से होनेवाली आकुलता भी नहीं होती।

(१८) प्रश्न : मूढ़भाव अर्थात् मिथ्यात्व तो आत्मानुभूति के बिना समाप्त नहीं होता - ऐसा कहा जाता है; पर यहाँ आप कह रहे हैं कि निमित्त-उपादान की सच्ची समझ से ही मूढ़ भाव समाप्त हो जाता है ?

उत्तर : निमित्त-उपादान का स्वरूप समझने से निमित्ताधीन दृष्टि समाप्त हो जाती है। दृष्टि निमित्तों पर से हटकर त्रिकाली उपादानरूप निजस्वभाव की ओर ढलती है। निजस्वभाव ही तो भगवान आत्मा है और भगवान आत्मा की ओर ढलती हुई दृष्टि ही आत्मानुभूति की पूर्ववर्ती प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से पार होती हुई ज्ञानपर्याय जब त्रिकालीध्रुव निजभगवान आत्मा को सीधी (प्रत्यक्ष) ज्ञेय बना लेती है, तभी आत्मानुभूति प्रकट हो जाती है और उसीसमय मूढ़ भाव-मिथ्यात्व समाप्त हो जाता है।

अतः यह कहना असंगत नहीं है कि निमित्त-उपादान की सच्ची समझ में मूढ़ भाव-मिथ्यात्व समाप्त हो जाता है।

इसप्रकार आध्यात्मिक सुख-शान्ति का मूल उपाय निमित्त-उपादान संबंधी सच्ची समझ ही है। अतः इनका स्वरूप समझने में आलस नहीं करना चाहिये, कठिन कहकर उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिये; अपितु पूरी शक्ति लगाकर इन्हें समझने का प्रयास करना चाहिये।

(१९) प्रश्न : निमित्त-उपादान के समझने से आध्यात्मिक सुखशान्ति की ही प्राप्ति होती है कि लौकिकदृष्टि से भी कुछ लाभ है? तात्पर्य यह है कि यदि आध्यात्मिक सुख-शान्ति ही प्राप्त होती है तो फिर आध्यात्मिक लोग ही इसमें उलझे; हम जैसे साधारण लोग इसे समझने में अपनी शक्ति क्यों लगायें, अपना समय क्यों खराब करें?

उत्तर : अरे भाई! आध्यात्मिक सुख-शान्ति के अतिरिक्त लौकिक लाभ भी बहुत है, लौकिक शान्ति भी प्राप्त होती है; पर लौकिक लाभ बताने के पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि आध्यात्मिक सुख-शान्ति ही सच्ची सुख-शान्ति है; लौकिक सुख-शान्ति तो सिर का बोझा कंधे पर रखने के समान है। वह सच्ची शान्ति है ही नहीं।

‘आध्यात्मिक लोग ही इसमें उलझें, हम जैसे साधारण लोग इसे समझने में अपनी शक्ति क्यों लगायें; अपना समय क्यों खराब करें’ - अरे भाई ! ऐसी बातें क्यों करते हो? आध्यात्मिक लोग कोई अलग नहीं होते, उनके अलग गांव नहीं बसे हैं; जो लोग सच्चा सुख चाहते हैं, शान्ति के इच्छुक हैं, अपनी आत्मा को जानना-पहिचानना चाहते हैं, इस दिशा में प्रयत्नशील हैं, सक्रिय हैं, सज्जन हैं; वे सभी आध्यात्मिक ही हैं।

‘हम और आप साधारण नहीं हैं, सभी आत्मार्थी हैं, स्वयं भगवान हैं। स्वभाव से तो सभी भगवान हैं ही; पर्याय में भी अल्पकाल में ही दो-चार भवों में ही भगवान बननेवाले हैं।’ - ऐसा क्यों नहीं सोचते । हीन भावना रखकर - ‘हम तो साधारण जन हैं, लौकिक जन हैं;’ - इसप्रकार की बातें करके निज भगवान आत्मा का अपमान क्यों करते हो? तीन लोक के नाथ इस महाप्रभु चैतन्यतत्व को दीन-हीन क्यों समझते हो? तुम तो अनन्तशक्तियों के संग्रहालय हो, अनन्तगुणों के गोदाम हो, ज्ञान के घनपिण्ड हो, आनन्द के रसकन्द हो; ऐसी हीन बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम पर्याय में अपनापन तोड़कर स्वभाव में अपनापन लाओ; तभी तुम्हारी यह दीनता समाप्त होगी।

आश्चर्य की बात तो यह है कि निमित्त-उपादान के स्वरूप समझने में लगाये गये समय और शक्ति को तुम समय और शक्ति की बर्बादी समझते हो। मैं तुमसे ही पूछना चाहता हूँ कि उस समय और शक्ति को बचाकर तुम कहाँ लगाना चाहते हो? और वह कौन-सा स्थान है, जहाँ तुम अपने समय और शक्ति को लगाकर उसे सार्थक कर सकोगे ?

निमित्त और उपादान की सच्ची समझ में लगाया गया उपयोग प्रकारान्तर से वीतरागी तत्वज्ञान में ही लगा है; इससे अच्छा उपयोग का उपयोग कोई दूसरा नहीं हो सकता। हाँ, आत्मानुभूति में लगा उपयोग इससे भी महान है; पर यह सब भी तो उसी के लिये है। अत: निमित्त-उपादान की समझ में लगा समय और शक्ति बर्बाद नहीं होती, अपितु सहस्रगुणी होकर फलती है।

निमित्त-उपादान की चर्चा में उपयोग को लगाना उपयोग को उलझाना नहीं है; सुलझाना है; यह उलझने का नहीं, सुलझने का मार्ग है।

‘अनुकूल संयोग ही लौकिक लाभ हैं’ - इस दृष्टि से विचार करें तो भी एक बात अत्यन्त स्पष्ट है कि प्रत्येक प्राणी को अनुकूल संयोग स्वयं की उपादानगत योग्यता एवं शुभकर्मों के उदय के निमित्त से प्राप्त होते हैं। यदि इस बात को भी अच्छी तरह समझ लें तो फिर हम अनुकूल संयोगों के लिये, लौकिक सुखों के लिये भी किसी दूसरे व्यक्ति के सामने हाथ नहीं पसारेंगे, दीन-हीन होकर किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे; सद्भाव एवं सत्कर्म करने के लिये ही प्रेरित होंगे।

इस संदर्भ में समयसार बंधाधिकार की निम्नांकित गाथाएँ (हिन्दी पद्यानुवाद) मननीय हैं -

मैं सुखी करता दुःखी करता हूँ जगत में अन्य को।

यह मान्यता अज्ञान है क्यों ज्ञानियों को मान्य हो ?

हैं सुखी होते दुखी होते कर्म से सब जीव जब।

तू कर्म दे सकता न जब सुख-दुःख दे किस भांति तब ?

हैं सुखी होते दुखी होते कर्म से सब जीव जब ।

दुष्कर्म दे सकते न जब दुख दर्द दें किस भांति तब ? ॥

हैं सुखी होते दुखी होते कर्म से सब जीव जब ।

सत्कर्म दे सकते न जब सुख-शांति दें किस भांति तब ?

जो मरे या जो दुखी हों वे सब करम के उदय से ।

‘मैं दुःखी करता मारता’ यह बात क्यों मिथ्या न हो ?॥

जो ना मरे या दुखी ना हो सब करम के उदय से ।

‘ना दुखी करता मारता’ यह बात क्यों मिथ्या न हो ? ॥

मैं सुखी करता दुखी करता हूँ जगत में अन्य को ।

यह मान्यता ही मूढ़मति शुभ-अशुभ का बंधन करे ॥

मैं सुखी करता दुखी करता बाँधता या छोड़ता ।

यह मान्यता है मूढ़मति मिथ्या निरर्थक जानना ।

जिय बंधे अध्यवसान से शिवपथ-गमन से छूटते।

गहराई से सोचो जरी पर में तुम्हारा क्या चले ?

उक्त गाथाओं में जो कुछ कहा गया है, उससे यह बात अत्यन्त स्पष्ट हो जाती है कि तुम्हारा परपदार्थों में कुछ भी नहीं चलता और तुम दूसरों को सुखी-दुखी कर सकते हो या बाँध-छोड़ सकते हो अथवा दूसरे तुम्हें सुखी-दुखी कर सकते हैं या बाँध-छोड़ सकते हैं - यह मान्यता एकदम झूठी है, निरर्थक है; क्योंकि प्रत्येक प्राणी का जीवन-मरण और सुखदुख उसकी पर्यायगत योग्यता एवं उसके कर्मोदयानुसार ही होते हैं।

यह सुनिश्चित हो जाने पर, पर के कर्तृत्व का अहंकार एवं पर से भय की भावना एकदम समाप्त हो जाती है। इसकारण लौकिक शान्ति भी प्राप्त होती है। पर के कर्तृत्व के विकल्पों के शमन से आध्यात्मिक कार्यों के लिये समय भी सहजभाव से उपलब्ध होने लगता है और लौकिक जीवन भी सुख-शान्तिमय हो जाता है।

(२०) प्रश्न : इसमें तो यह कहा गया है कि अपने पूर्व कर्मोदयानुसार संयोग प्राप्त होते हैं। इसमें विचारने की बात यह है कि कर्म भी तो निमित्त ही हैं; अत: निमित्तों से कुछ नहीं होता - यह बात कहाँ रही ?

उत्तर : अरे भाई ! संयोग तो अपनी योग्यतानुसार ही होते हैं, कर्म तो उनमें निमित्तमात्र हैं। यहाँ तो यह कहा जा रहा है कि प्रत्येक प्राणी के संयोग-वियोगों में, सुख-दुख में; उपादान तो वह स्वयं है और निमित्त उसी के कर्मोदय हैं; तुझे उसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ तो उसके निमित्त-उपादान दोनों बतलाकर उसके कर्तृत्व की चिन्ता से तुझे मुक्त किया जा रहा है। तू इस ओर तो ध्यान देता नहीं और उस कथन में से निमित्त का जोर निकालता है। वह कथन निमित्त पर जोर डालने के लिये नहीं किया गया है; अपितु इसमें तो कर्तृत्व के बोझ से दबे इस प्राणी के बोझ को कम करने का प्रयास किया गया है।

कार्योत्पत्ति में निमित्त-उपादान का कितना, क्या और कैसा स्थान है - यह बात तो पहले बहुत स्पष्ट कर आये हैं। यहाँ भी तदनुसार ही समझना। यहाँ तो यह कहा जा रहा है कि तू निश्चिन्त रह, तुझे पर में कुछ नहीं करना है; उसके निमित्त-उपादान तुझ से जुदे और वे अपना-अपना काम बखूबी निभा रहे हैं, तुझे वहाँ उलझने की जरूरत नहीं है।

अरे भाई, निमित्त और उपादन का सही स्वरूप समझने में लौकिक और पारलौकिक लाभ ही लाभ हैं; अतः उनके स्वरूप को समझने में उपयोग को लगा, तुझे निश्चित ही लौकिक और पारलौकिक सुख-शान्ति की प्राप्ति होगी। अधिक संकल्प-विकल्पों में उलझने में कोई लाभ नहीं है।

निमित्त-उपादान के स्वरूप को स्पष्ट करने एवं उनके संबंध में उठने वाली शंकाओं-आशंकाओं के निराकरण में जो भी संभव था; प्रयास किया गया; अब और अधिक विस्तार से कुछ भी प्रयोजन नहीं है।

अतः इस पावन भावना से विराम लेता हूँ कि सभी आत्मार्थीजन निमित्त-उपादान का सही स्वरूप समझकर लौकिक और पारलौकिक सुख-शान्ति प्राप्त करें।

Proofreaded & formatted by: @shashank

Text conversion: @Divya

In case of errors, please message to @jinswara.

[Contents]