प्रथम खंड : निमित्तोपादान अनुशीलन

मुक्ति के मार्ग में जिन महत्त्वपूर्ण विषयों का सम्यक् परिज्ञान अत्यन्त आवश्यक है, उनमें से ‘उपादान-निमित्त’ भी एक ऐसा महत्त्वपूर्ण विषय है, जिसके सम्यक् ज्ञान बिना परावलम्बन की दृष्टि एवं वृत्ति समाप्त नहीं होती, स्वावलम्बन का भाव जागृत नहीं होता, मुक्ति के मार्ग का सम्यक् पुरुषार्थ भी स्फुरायमान नहीं होता है।

‘क्रमबद्धपर्याय’ और ‘निश्चय-व्यवहार’ के समान ‘उपादान-निमित्त’ भी आज का बहुचर्चित विषय है; जिसकी चर्चा कभी विद्वानों की गोष्ठियों में भी नहीं होती थी, परन्तु आज वह जन-जन में चर्चित है। इसकी चर्चा ने जहाँ एक ओर लोगों में इसके सन्दर्भ में जिज्ञासा उत्पन्न की है, तत्सम्बन्धी साहित्य के अध्ययन के लिये प्रेरित किया है; वहीं दूसरी ओर कुछ द्वन्द्व भी खड़े हो गये हैं। आज इसकी चर्चा ने पक्ष-विपक्ष का रूप ले लिया है। यही कारण है कि इसके सन्दर्भ में आज जब भी कोई कुछ बोलता या लिखता है तो उसकी वाणी या लेखनी में पक्ष-विपक्ष की बू आती है; सामाज भी उसे पक्ष या विपक्ष के रूप में ही ग्रहण करती है।

आज का यह द्वन्द्व संघर्ष में परिवर्तित न हो जाय - इसके लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि आगम के आलोक में इस विषय पर गंभीरता से निष्पक्ष मंथन किया जाये और उसे समाज के समक्ष सरल-सुबोध भाषा में प्रस्तुत किया जाय। इस विषय का सर्वांग अनुशीलन ही द्वन्द्व और संघर्ष से बचने का एकमात्र उपाय है। वस्तुस्वरूप के परिज्ञान के लिये भी उपादान-निमित्त की तर्कसंगत, आगमसम्मत सुव्यवस्थित जानकारी अत्यन्त आवश्यक है।

‘निश्चय-व्यवहार’ और ‘क्रमबद्धपर्याय’ जैसे विवादास्पद विषय भी जब आगम के आलोक में सरल-सुबोध भाषा में प्रस्तुत किये गये; तब न केवल विद्वद्वर्ग एवं समाज ने उन्हें सराहा, अपितु तत्संबंधी विवाद भी लगभग समाप्त हो गये। अत: मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि उपादान-निमित्त का भी इसीप्रकार अनुशीलन किया जाय तो अपेक्षित लाभ अवश्य होगा।

उपादान-निमित्त के सम्यक् परिज्ञान के अभाव में जिनागम में प्रतिपादित वस्तुव्यवस्था को भी सम्यक रूप में समझना संभव नहीं है। उपादान-निमित्त संबंधी सम्यकज्ञान के अभाव में या तो निमित्त को कर्ता मान लिया जाता है। या फिर उसकी सत्ता से ही इन्कार किया जाने लगता है; अत: यह आवश्यक है कि हम उपादान-निमित्त को द्वन्द्व के रूप में न देखकर, उनके पक्ष या विपक्ष में भी कुछ न कहकर, उनके स्वरूप पर ही आगम के आलोक में विचार करें। उनका स्वरूप सम्यक रूप से स्पष्ट होने पर सम्पूर्ण स्थिति सहज ही स्पष्ट हो जावेगी।

जगत का प्रत्येक पदार्थ परिणमनशील है। पदार्थों के इस परिणमन को पर्याय या कार्य कहते हैं। इस परिणमन को ही कर्म, अवस्था, हालत, दशा, परिणाम, परिणति आदि नामों से भी अभिहित किया जाता है।

कार्य कारणपूर्वक ही होता है और कार्य की उत्पादक सामग्री को ही कारण कहा जाता है। वह कार्य की उत्पादक सामग्री उपादान और निमित्तो के रूप में होती है। यही कारण है कि जिनागम में उपादान और निमित्तों की चर्चा कारणों के रूप में हुई है और इसीकारण कारण भी दो प्रकार के माने गए हैं –

(१) उपादानकारण और (२) निमित्तकारण।

जो स्वयं कार्यरूप में परिणमित हो, उसे उपादानकारण कहते हैं और जो स्वयं तो कार्यरूप परिणमित न हो, परन्तु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके, उसे निमित्तकारण कहते हैं। जैसे - घटरूप कार्य का मिट्टी उपादानकारण है और चक्र, दण्ड एवं कुम्हार आदि निमित्तकारण हैं।

जिस पदार्थ में कार्य निष्पन्न होता है, उस पदार्थ को उपादानकारण और जो कार्य निष्पन्न हुआ है, उसे उपादेय कहा जाता है तथा निमित्तकारण की अपेक्षा कथन करने पर उसी कार्य (उपादेय) को नैमित्तिक भी कहा जाता है। इसप्रकार हम देखते हैं कि एक ही कार्य को उपादानकारण की अपेक्षा उपादेय और निमित्तकारण की अपेक्षा नैमित्तिक कहा जाता है। जो घटरूप कार्य मिट्टीरूप उपादानकारण का उपादेय कार्य है, वही घटरूप कार्य कुम्हाररूप निमित्तकारण का नैमित्तिक कार्य है। तात्पर्य यह है कि मिट्टी और घट में उपादान-उपादेय सम्बन्ध है तथा कुम्हार और घट में निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है।

यदि हम उसे सम्यग्दर्शनरूप कार्य पर घटित करें तो इसप्रकार कहना होगा - आत्मद्रव्य या उसका श्रद्धागुण उपादान है और सम्यग्दर्शन उपादेय है; इसीप्रकार मिथ्यात्व कर्म का अभाव अथवा सद्गुरु का उपदेश निमित्त है और सम्यग्दर्शन नैमित्तिक है।

यहाँ उपादेय शब्द का अर्थ ‘ग्रहण करने योग्य नहीं करना चाहिये; क्योंकि यह प्रकरण हेयोपादेय बतानेवाला प्रकरण नहीं है। यहाँ तो कार्यकारण सम्बन्धी प्रकरण होने से मात्र यह स्पष्ट किया जा रहा है कि जिस कार्य को निमित्त की अपेक्षा नैमित्तिक कहा जाता है, उसी कार्य को उपादान की अपेक्षा उपादेय कहा जाता है।

इसप्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि उपादान-उपादेय सम्बन्ध एवं निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध कारण-कार्य सम्बन्ध के ही रूप हैं, जो प्रत्येक कारण-कार्य सम्बन्ध पर अनिवार्य रूप से घटित होते हैं। इसप्रकार प्रत्येक कार्य नियमरूप से उपादेय भी है और नैमित्तिक भी है, उपादान की अपेक्षा उपादेय है और निमित्त की अपेक्षा नैमित्तिक है।

यहाँ एक प्रश्न संभव है कि यदि ‘द्रव्य या गुण’ उपादानकारण हैं, जैसा कि सम्यग्दर्शनरूप कार्य के उदाहरण में बताया गया है, तो विवक्षित कार्य निरन्तर उत्पन्न होते ही रहना चाहिये; क्योंकि जब कारण उपस्थित है तो कार्य भी होना ही चाहिये।

यदि इसके उत्तर में यह कहा जाय कि उपादानकारण तो द्रव्य या गुण होने से सदाकाल ही उपस्थित रहता है, पर निमित्तकारण के न होने से कार्य नहीं हुआ; जब निमित्त कारण मिलेगा, तब कार्य सम्पन्न हो जायेगा। - ऐसा मानने पर निमित्तकारण ही नियामक कारण ठहरेगा; क्योंकि उसके होने या न होने पर ही कार्य का होना या नहीं होना निर्भर करेगा।

इस आपत्ति से बचने के लिये यदि यह कहा जाय कि कार्य की उत्पत्ति में तो दोनों ही कारणों की उपस्थिति अनिवार्य होती है तो हम कहेंगे कि भले ही दोनों कारणों की उपस्थिति अनिवार्य हो, पर नियामक कारण तो निमित्त ही रहा; क्योंकि उसके होने पर कार्य होता है और नहीं होने पर कार्य नहीं होता।

अरे भाई! कार्य का नियामक कारण कौन है? यह जानने के पहिले हम उपादान-निमित्त को उनके भेद-प्रभेदों सहित अच्छी तरह समझ तो लें, फिर इस विवाद में उलझें। हो सकता है कि उपादान-निमित्त के भेद-प्रभेदों के स्पष्टीकरण से यह प्रश्न सहज ही सुलझ जाय। वस्तुतः बात तो यह है कि उपादान-निमित्त के भेद-प्रभेदों के सम्यग्ज्ञान में ही इस प्रश्न का उत्तर समाहित है। अत: सबसे पहिले उनके भेद-प्रभेदों की चर्चा ही अपेक्षित है।

उपादान दो प्रकार का होता है -

(१) त्रिकाली उपादान और (२) क्षणिक उपादान

निमित्त भी दो प्रकार के होते हैं -

(१) उदासीन और (२) प्रेरक

अथवा

(१) अन्तरंग और (२) बहिरंग

जो द्रव्य या गुण स्वयं कार्यरूप परिणमित हो, उस द्रव्य या गुण को उस कार्य का त्रिकाली उपादानकारण कहते हैं।

क्षणिक उपादानकारण दो प्रकार का होता है -

(क) द्रव्य और गुणों में जो पर्यायों का प्रवाहक्रम अनादि-अनन्त चला करता है, उस प्रवाहक्रम में अनन्तर-पूर्वक्षणवर्तीपर्याय क्षणिक उपादानकारण है और अनन्तर-उत्तर क्षणवर्ती पर्याय कार्य है। इसे इस प्रकार भी कहा जाता है कि अनन्तरपूर्वक्षणवर्ती से युक्त द्रव्य कारण है और अनन्तरउत्तरक्षणवर्ती से युक्त द्रव्य कार्य है।

उक्त संदर्भ में कार्तिकेयानुप्रेक्षा का निम्नांकित कथन द्रष्टव्य है -

“ पुव्वपरिणामजुत्तं कारणभावेण वट्टदे दव्वं।

उत्तर परिणाम जुदं तं चिय कज्जं हवे णियमा ॥२३०॥

अनन्तरपूर्वपरिणाम से युक्त द्रव्य कारणरूप से परिणमित होता है और अनन्तर-उत्तरपरिणाम से युक्त वही द्रव्य नियम से कार्य होता है।"

इसी बात को स्पष्ट करते हुए सिद्धान्ताचार्य पण्डित फूलचन्दजी लिखते हैं -

“जो अनन्तरपूर्वपर्यायविशिष्ट द्रव्य है, उसकी उपादान संज्ञा है और जो अनन्तर-उत्तरपर्यायविशिष्ट द्रव्य है, उसकी कार्य संज्ञा है।’’

(ख) उस समय की पर्याय की उसी समय होनेरूप योग्यता क्षणिक उपादानकारण है और वह पर्याय कार्य है।

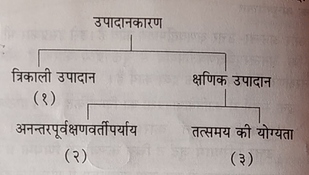

इसप्रकार उपादानकारण तीन प्रकार का हो गया, जो इसप्रकार है -

(१) त्रिकाली उपादानकारण ।

(२) अनन्तरपूर्वक्षणवर्तीपर्याय के व्ययरूप क्षणिक उपादानकारण।

(३) तत्समय की योग्यतारूप क्षणिक उपादानकारण।

क्षणिक उपादान के नाम लम्बे होने के कारण उन्हें निम्नांकित संक्षिप्त नामों से भी अभिहित किया जाता रहा है -

(क) अनन्तरपूर्वक्षणवर्तीपर्याय

(ख) तत्समय की योग्यता

उपादान के उक्त तीन भेदों की स्थिति स्पष्ट करने के लिये निम्नांकित चार्ट उपयोगी है -

क्षणिक उपादानकारण को समर्थ उपादानकारण भी कहते हैं, क्योंकि त्रिकाली उपादानकारण तो सदा विद्यमान रहता है; यदि उसे ही पूर्ण समर्थ कारण मान लिया जाय तो विवक्षित कार्य की सदा उत्पत्ति होते रहने का प्रसंग आयेगा। अनन्तरपूर्वक्षणवर्तीपर्याय का व्यय एवं उस समय उस पर्याय के उत्पन्न होने की योग्यता ही समर्थ उपादानकारण हैं; जिनके बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती और जिनके होने पर नियम से कार्य की उत्पत्ति होती है।

तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक में उपादान के दो भेद किये गये हैं - एक असमर्थ उपादान और दूसरा समर्थ उपादान। उनमें जो समर्थ उपादान है, वह अवश्य ही कार्य का जनक होता है और वह अष्टसहस्री के अभिप्रायानुसार अव्यवहित पूर्वपर्याययुक्तद्रव्यरूप ही होता है।

इसप्रकार इतने विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि समर्थ उपादान एक ही होता है और उससे उत्पन्न होनेवाला कार्य वही होता है, जिसका वह समर्थ उपादान होता है। वहाँ उस कार्य का जो भी निमित्त होता है, उसमें उपादान की क्रिया करने की शक्ति ही नहीं होती। मात्र वह उपादान के अनुसार होनेवाला कार्य का सूचक होने से उसका निमित्त कहलाता है। और इसी आधार पर निमित्त के अनुसार कार्य होता है, ऐसा व्यवहार (उपचार) किया जाता है।"

उक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि नियामक कारण त्रिकाली उपादानकारण नहीं, अपितु क्षणिक उपादानकारण है। निमित्तकारण को नियामक कारण मानने वालों को इस तथ्य की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

निमित्त को नियामक कारण के रूप प्रस्तुत करते समय यह तर्क दिया गया था कि उपादान तो सदा विद्यमान रहता है, यदि उसे ही नियामक या समर्थ कारण माना जायेगा तो कार्य के सदा ही उत्पन्न होते रहने का प्रसंग आयेगा।

उक्त संदर्भ में वस्तुस्थिति यह है कि त्रिकाली उपादानकारण को ही उपादानकारण मानकर यह कहा गया था कि उपादान तो सदा ही रहता है, जबकि क्षणिक उपादान भी तो उपादान है, जो सदा उपस्थित नहीं रहता; अतः उपादान को समर्थ कारण मानने पर कार्य सदा होते रहने के प्रसंग उपस्थित होने का आरोप निराधार है; क्योंकि कार्य का नियामक कारण तो क्षणिक उपादान है, त्रिकाली उपादान नहीं।

यहाँ एक प्रश्न सम्भव है कि जब क्षणिक उपादान ही समर्थ उपादान है तो फिर त्रिकाली उपादान का क्या महत्व रहा?

भाई, बात ऐसी है कि उपादान तो निजशक्ति को कहते हैं। जैसा कि कहा गया है -

"उपादान निजशक्ति है, जिय को मूल स्वभाव ।

है निमित्त परयोग तैं, बन्यो अनादि बनाव ॥१॥”

शक्ति दो प्रकार की होती है - द्रव्यशक्ति और पर्यायशक्ति। इन दोनों शक्तियों का नाम ही उपादान है। पर्यायशक्ति से युक्त द्रव्यशक्ति ही कार्यकारी होती है। द्रव्यशक्ति नित्य होती है और पर्यायशक्ति अनित्य । नित्यशक्ति के आधार पर कार्य की उत्पत्ति मानने पर कार्य के नित्यत्व का प्रसंग आता है; अतः पर्यायशक्ति को ही कार्य का नियामक स्वीकार किया गया है।

द्रव्यशक्ति यह बताती है कि यह कार्य इस द्रव्य में ही होगा, अन्य द्रव्य में नहीं और पर्यायशक्ति यह बताती है कि विवक्षित कार्य विवक्षित समय में ही होगा। अत: न तो द्रव्यशक्ति महत्त्वहीन है और न पर्यायशक्ति ही; दोनों का ही महत्त्व है, पर काल की नियामक पर्यायशक्ति ही है। काल का दूसरा नाम भी पर्याय ही है। यह पर्यायशक्ति अनन्तरपूर्वक्षणवर्तीपर्याय के व्ययरूप एवं तत्समय की योग्यतारूप होती है। अत: इन दोनों की ही क्षणिक उपादान संज्ञा है। इसीलिये क्षणिक उपादान को कार्य का नियामक कहा गया है।

यदि त्रिकाली उपादान को भी शामिल करके बात कहें तो इसप्रकार कहा जायेगा कि पर्यायशक्ति युक्त द्रव्यशक्ति कार्यकारी है, पर इसमें भी नियामक कारण के रूप में तो पर्यायशक्तिरूप क्षणिक उपादान ही रहा।

यदि निमित्त को भी इसमें शामिल करके बात करनी है तो इसप्रकार कहा जा सकता है कि सहकारीकारणसापेक्ष विशिष्टपर्यायशक्ति से युक्त द्रव्यशक्ति ही कार्यकारी है।

उक्त सन्दर्भ में जयपुर (खानियाँ) तत्त्वचर्चा में सिद्धान्ताचार्य पण्डित फूलचन्दजी ने अनेक न्यायशास्त्रीय प्रमाण प्रस्तुत करते हुए जो स्पष्टीकरण किया है, उसको कतिपय महत्त्वपूर्ण अंश इसप्रका है-

"श्री राजवार्तिक में कहा है - यथा मृदः स्वयमन्तर्घट भवनपरिणामाभिमुख्येदण्ड-चक्र-पौरुषेयप्रयत्नादिनिमित्तमात्रं भवति। यतः सत्स्वपि दण्डादिनिमित्तेषु शर्करादिप्रचितो मृत्पिण्डः स्वयमन्तर्घट भवनपरिणामनिरुत्सुकत्वान्न घटो भवति। अतो मृत्पिण्ड एव बाह्यदण्डादिनिमित्त-सापेक्ष अभ्यन्तरपरिणाम सान्निध्याद् घटो भवति न दण्डादयः इति दण्डादीनां निमित्तमात्रत्वम्।

अर्थ - जैसे मिट्टी के स्वयं भीतर से घट के होनेरूप परिणाम के सन्मुख होने पर दण्ड, चक्र और पौरुषेय प्रयत्न आदि निमित्तमात्र होते हैं; क्योंकि दण्डादि निमित्तों के रहने पर भी बालुकाबहुल मिट्टी का पिण्ड स्वयं भीतर से घट के होनेरूप परिणाम (पर्याय) से निरुत्सुक होने के (घटपर्याय रूप परिणमन के सन्मुख न होने के) कारण घट नहीं होता; अतः बाह्य में दण्डादिनिमित्त सापेक्ष मिट्टी का पिण्ड ही भीतर घट होनेरूप परिणाम का सान्निध्य होने से घट होता है, दण्डादि घट नहीं होते, इसलिये दण्डादि निमित्तमात्र हैं।

यह प्रेरक निमित्तों की निमित्तता का स्पष्टीकरण है। इस उल्लेख में बहुत ही समर्थ शब्दों द्वारा यह स्पष्ट कर दिया है कि न तो सब प्रकार की मिट्टी ही घट का उपादान है और न ही पिण्ड, स्थास, कोश और कुसूलादि पर्यायों की अवस्थारूप से परिणत मिट्टी घट का उपादान है, किन्तु जो मिट्टी अनन्तर समय में घटपर्यायरूप से परिणत होनेवाली है, मात्र वही मिट्टी घटपर्याय का उपादान है।

यही तथ्य राजवार्तिक के उक्त उल्लेख द्वारा स्पष्ट किया गया है। मिट्टी की ऐसी अवस्था के प्राप्त होने पर वह नियम से घट का उपादान बनती है। यही कारण है कि तत्त्वार्थवार्तिक के उक्त उल्लेख द्वारा यह स्पष्ट कर दिया है कि जब मिट्टी घटपर्याय के परिणमन के सन्मुख होती है; तब दण्ड, चक्र और पौरुषेय प्रयत्न की निमित्तता स्वीकृत की गई है, अन्य काल में वे निमित्त स्वीकार नहीं किए गये हैं।

इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए प्रमेयकमलमार्तण्ड में लिखा है -

यच्चोच्यते-शक्तिर्नित्याऽनित्या वेत्यादि। तत्र किमयं द्रव्यशक्तौ पर्याये वा प्रश्नः स्यात्, भावानां द्रव्यपर्यायशक्तयात्मकत्वात् । तत्र द्रव्यशक्तिर्नित्यैव, अनादिनिधनस्वभावत्वाद् द्रव्यस्य। पर्यायशक्तिस्त्वनित्यैव, सादिपर्यवसानत्वात् पर्यायाणाम्। न च शक्तेर्नित्यत्वे सहकारिकारणनपेक्षयैवार्थस्य कार्यकारित्वानुषंगः, द्रव्यशक्तेः केवलायाः कार्यकारित्वानभ्युपगमात् । पर्यायशक्तिसमन्विता हि द्रव्यशक्तिः कार्यकारिणी, विशिष्टपर्यायपरिणतस्यैव द्रव्यस्य कार्यकारित्वप्रतीतेः। तत्परिणतिश्चास्य सहकारिकारणापेक्षया इति पर्यायशक्तेस्तदैव भावान्न सर्वदा कार्योत्पत्तिप्रसंग: सहकारिकारणापेक्षावैयर्थ्य वा।

~ प्रमेयकमलमार्तण्ड २, १, पृ. १८७

और जो यह कहा जाता है कि शक्ति नित्य है कि अनित्य है इत्यादि। सो वहाँ क्या यह द्रव्यशक्ति या पर्यायशक्ति के विषय में प्रश्न है; क्योंकि पदार्थ द्रव्यपर्यायशक्तिस्वरूप होते हैं। उनमें से द्रव्यशक्ति नित्य ही है; क्योंकि द्रव्य अनादिनिधन स्वभाववाला होता है। पर्यायशक्ति तो अनित्य ही है; क्योंकि पर्याय सादि-सान्त होती है।

यदि कहा जाए कि शक्ति नित्य है, इसलिये सहकारी कारणों की अपेक्षा किये बिना ही कार्यकारीपने का प्रसंग आ जाएगा - सो ऐसा नहीं है; क्योंकि केवल द्रव्यशक्ति का कार्यकारीपना स्वीकार नहीं किया गया है; किन्तु पर्यायशक्ति से युक्त द्रव्यशक्ति कार्य करने में समर्थ होती है; क्योंकि विशिष्टपर्याय से परिणत द्रव्य का ही कार्यकारीपना प्रतीत होता है और उसकी परिणति सहकारी कारणसापेक्ष होती है; क्योंकि पर्यायशक्ति तभी होती है। इसलिये न तो सर्वदा कार्य की उत्पत्ति का प्रसंग आता है और न ही सहकारी कारणों की अपेक्षा की व्यर्थता प्राप्त होती है।

इसप्रकार यह ज्ञात हो जाने पर कि सहकारी कारणसापेक्ष विशिष्टपर्यायशक्ति से युक्त द्रव्यशक्ति ही कार्यकारिणी मानी गई है; केवल उदासीन या प्रेरक निमित्तों के बल पर मात्र द्रव्यशक्ति से ही द्रव्य में कार्य नहीं होता।

यदि द्रव्यशक्ति को बाह्यनिमित्तों के बल से कार्यकारी मान लिया जाए तो चने से भी गेहूँ की उत्पत्ति होने लगे; क्योंकि गेहूँ स्वयं द्रव्य नहीं है, किन्तु वह पुद्गलद्रव्य की एक पर्याय है; अतएव गेहूँ पर्यायविशिष्ट पुद्गलद्रव्य बाह्यकारणसापेक्ष गेहूँ के अंकुरादि कार्यरूप से परिणत होता है।

यदि विशिष्टपर्यायरहित द्रव्य सामान्य से निमित्तों के बल पर गेहूँ के अंकुरादि पर्यायों की उत्पत्ति मान ली जाए तो जो पुद्गल चनारूप हैं, वे पुद्गल होने से, उनसे भी गेहूँरूप पर्याय की उत्पत्ति होने लगेगी; इसलिये जो विविध लौकिक प्रमाण देकर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है कि जब जैसे प्रबल निमित्त मिलते हैं; तब द्रव्य को निमित्तों के अनुसार परिणमना ही पड़ता है; सो यह कथन आगमानुकूल न होने से संगत प्रतीत नहीं होता।

वास्तव में मुख्य विवाद उपादान का है, उसका जो समीचीन अर्थ शास्त्रों में दिया है, उस पर सम्यक् दृष्तिपात न करने से ही यह विवाद बना हुआ है।

यदि आगमानुसार विशिष्टपर्यायशक्ति युक्त द्रव्यशक्ति को अन्तरंग कारण अर्थात् उपादानकारण स्वीकार कर कार्य-कारण की व्यवस्था की जाय तो कोई विवाद ही न रह जाए, क्योंकि यथार्थ में जब-जब विवक्षित कार्य के योग्य विशिष्टपर्यायशक्ति से युक्त द्रव्यशक्ति होती है, तब-तब उस कार्य के अनुकूल निमित्त मिलते ही हैं - ऐसा नियम है और ऐसा है नहीं कि निश्चय उपादान हो और निमित्त न मिलें।

इसी बात को असद्भूत व्यवहारनय की अपेक्षा यों कहा जाता है कि जब जैसे निमित्त मिलते हैं, तब वैसा कार्य होता है।’’

एक बात यह भी तो है कि जिसप्रकार त्रिकाली उपादान सदा उपस्थित रहता है; उसीप्रकार सामान्यत: निमित्त भी सदा उपस्थित रहते हैं; क्योंकि जिसप्रकार प्रत्येक द्रव्य स्वयं के कार्य के लिये उपादान है; उसीप्रकार प्रत्येक द्रव्य पर के कार्य के लिये निमित्त भी तो है।

धर्मद्रव्यरूप निमित्त सदा विद्यमान है, तो क्या इसके आधार पर जीव और पुद्गलों को निरन्तर चलते रहना चाहिये। इसीप्रकार अधर्मद्रव्य भी सदा विद्यमान रहता है, तो क्या जीव और पुद्गलों को निरन्तर स्थित भी रहना चाहिये। यह संभव भी कैसे होगा; क्योंकि गमन और स्थिति के निमित्तों के सदा विद्यमान रहने पर जीव और पुद्गल चलेंगे या ठहरेंगे ? परस्पर विरुद्ध स्वभाववाली होने से चलना और ठहरना दोनों क्रियायें एक साथ तो सम्भव नहीं हैं।

अतः सहजरूप से तो यही सिद्ध होता है कि सभी जीव और पुद्गल अपनी क्षणिक उपादानगत योग्यता के अनुसार चलते वे ठहरते हैं और जब-जब वे अपनी योग्यतानुसार चलते व ठहरते हैं, तब-तब धर्म और अधर्म द्रव्य निमित्तमात्र हो जाते हैं।

इसप्रकार कार्य के उत्पन्न होने के काल का नियामक कारण तो उपादानगत योग्यतारूप क्षणिक उपादान ही रहा; न तो त्रिकाली उपादान ही और न निमित्त ही।

प्रश्न : क्या नियामक कारण भी अनेक प्रकार के हो सकते हैं?

उत्तर : क्यों नहीं? अवश्य हो सकते हैं।

प्रत्येक कार्य (पर्याय) का त्रिकाली उपादान इस बात का नियामक है कि यह कार्य (पर्याय) अमुक द्रव्य या उसके अमुक गुण में ही होगा, अन्य द्रव्य में नहीं और उसी द्रव्य के अन्य गुण में भी नहीं। सम्यग्दर्शनरूप कार्य आत्म द्रव्य और उसके श्रद्धा गुण में ही सम्पन्न होगा, पुद्गलादि द्रव्यों या आत्मा के ज्ञानादि गुणों में नहीं।

अनन्तर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य का व्ययरूप क्षणिक उपादान विधि (पुरुषार्थ) का नियामक है। इस उपादान कारण से यह सुनिश्चित होता है कि यह कार्य इस विधि से, इस प्रक्रिया से ही सम्पन्न होता है, अन्य प्रकार से नहीं।

तत्समय की योग्यतारूप क्षणिक उपादान काल का नियामक है। जिस द्रव्य या गुण में जिस समय जिस कार्यरूप परिणमित होने की पर्यायगत योग्यता होती है; वह द्रव्य या वह गुण उसी समय, उसी कार्यरूप परिणमित होता है।

चूंकि कार्य का दूसरा नाम पर्याय अर्थात् काल भी है, यही कारण है कि काल के नियामक तत्समय की योग्यतारूप क्षणिक उपादान को कार्य का नियामक भी कहा जाता है।

इसप्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि स्वभाव का नियामक त्रिकाली उपादान, विधि (पुरुषार्थ-प्रक्रिया) का नियामक अनन्तरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्यरूप क्षणिक उपादान और काल का या कार्य का नियामक तत्समय की योग्यतारूप क्षणिक उपादान रहा।

यहाँ एक प्रश्न यह भी सम्भव है कि धर्म और अधर्म तो उदासीन निमित्त हैं, इसकारण वे नियामक कारण कदाचित् न भी हों, पर प्रेरक निमित्त के बारे में तो ऐसी बात नहीं होना चाहिये।

इस आधार पर कोई कह सकता है कि उदासीन निमित्त भले ही कुछ न करते हों, पर प्रेरक निमित्त तो सब-कुछ करते ही हैं। छात्रों के अध्ययन में अध्यापक, पुस्तक और दीपक - ये तीनों ही निमित्त हैं; पर अध्यापक प्रेरक निमित्त है और पुस्तक व दीपक उदासीन निमित्त हैं। दीपक और पुस्तक को भले ही कर्ता मत कहो, पर अध्यापक को तो कर्ता ही कहना होगा। वह तो सक्रिय होकर प्रेरणा देता है, समझाता है; फिर भी यदि छात्र अध्ययन में प्रवृत नहीं होते हैं, तो वह उन्हें दण्ड भी देता है। अत: पुस्तक और दीपक की अपेक्षा अध्यापक का स्थान अवश्य ही महत्त्वपूर्ण है।

क्यों नहीं; यह बात तो एकदम स्पष्ट ही है कि दीपक और पुस्तक की अपेक्षा अध्यापक की निमित्तता भिन्न प्रकार की है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिये तो निमित्तों के उदासीन और प्रेरक ये दो भेद किये गये हैं और यह बताया गया है कि छात्रों के अध्ययन में पुस्तक और दीपक उदासीन निमित्त हैं और अध्यापक प्रेरक निमित्त ।

अरे भाई ! उक्त विश्लेषण से तो उदासीन और प्रेरक निमित्तों में परस्पर क्या अन्तर है ?- मात्र यही स्पष्ट होता है, कार्योत्पत्ति में निमित्त का कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता।

उक्त संदर्भ में ‘इष्टोपदेश’ का निम्नांकित कथन द्रष्टव्य है -

"नाज्ञो विज्ञत्वमायाति, विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति ।

निमित्तमात्रमन्यस्तु, गतेधर्मास्तिकायवत्।।

अज्ञ को उपदेशादि निमित्तों द्वारा विज्ञ नहीं किया जा सकता और न विज्ञ को अज्ञ ही कर सकते हैं; क्योंकि परपदार्थ तो निमित्तमात्र हैं, जैसे कि स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को धर्मास्तिकाय होता है।"

इसी को स्पष्ट करते हुए इसकी संस्कृत टीका में लिखा है-

"नन्वेवं बाह्यनिमित्तक्षेपः प्राप्नोतीत्यत्राह। अन्य पुनर्गुरुविपक्षादिः प्रकृ तार्थ समुत्पादभ्रंशयोनिमित्तमात्रं स्यात्तत्र योग्यतया एव साक्षात्साधकत्वात्।।

यहाँ यह शंका हो सकती है कि यों तो बाह्यनिमित्तों का निराकरण ही हो जायेगा। इसका उत्तर यह है कि अन्य जो गुरु आदि तथा शत्रु आदि हैं, वे प्रकृत कार्य के उत्पादन में तथा विध्वंसन में सिर्फ निमित्तमात्र हैं। वस्तुतः किसी कार्य के होने व बिगड़ने में उसकी योग्यता ही साक्षात् साधक होती है।"

उक्त कथन से यह बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि कार्य के प्रति साधकतम तो तत्समय की योग्यतारूप क्षणिक उपादान कारण ही है।

प्रेरक व उदासीन निमित्तों में मूलभूत अन्तर इसप्रकार हैं-

इच्छाशक्ति से रहित एवं निष्क्रिय द्रव्य उदासीन निमित्त होते हैं और इच्छावान एवं क्रियावान द्रव्य प्रेरक निमित्त कहे जाते हैं। धर्मद्रव्य स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों की गति में निमित्त होता है एवं अधर्मद्रव्य गमनपूर्वक ठहरते हुए जीव और पुद्गलों की स्थिति में निमित्त होता है। आकाशद्रव्य सभी द्रव्यों के अवगाहन में निमित्त है और कालद्रव्य सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त होता है।

धर्म, अधर्म, आकाश एवं काल - ये चारों द्रव्य इच्छाशक्ति से रहित हैं और निष्क्रिय भी हैं; अतः ये उदासीन निमित्त कहे जाते हैं।

छात्रों को पढ़ानेवाले अध्यापक इच्छावान होने से प्रेरक निमित्त कहे जाते हैं और ध्वजा के फड़कने में हवा सक्रिय होने से प्रेरक निमित्त कही जाती है।

यद्यपि धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य और कालद्रव्य इच्छाशक्ति से रहित और निष्क्रिय होने से उदासीन निमित्त कहे जाते हैं तथा जीवद्रव्य इच्छावान और क्रियावान होने से एवं पुद्गल क्रियावान होने से प्रेरक निमित्त कहे जाते हैं; तथापि कार्योत्पत्ति में सभी निमित्त धर्मास्तिकाय के समान उदासीन ही हैं।

प्रश्न : छात्रों के अध्ययन में अध्यापक की उपयोगिता से इन्कार करना ठीक नहीं है। अरे भाई देशनालब्धि के बिना तो किसी को सम्यक्त्व की प्राप्ति भी सम्भव नहीं है। चारणऋद्धिधारी मुनिराजों का उपदेश पाकर तो भगवान महावीर के जीव ने शेर की पर्याय में सम्यग्दर्शन की प्राप्ति की थी। उसका ही परिणाम है कि वह जीव आगे जाकर भगवान महावीर बना। आप उपदेशरूप निमित्त का निषेध क्यों करते हैं?

उत्तर : उपदेशरूप निमित्त का निषेध कौन करता है? निमित्त के कर्तृत्व का निषेध अवश्य किया जाता है। जिसप्रकार अध्यापक के बिना छात्रों का अध्ययन सम्भव नहीं है; उसप्रकार तो दीपक और पुस्तक के बिना भी अध्ययन संभव नहीं है। छात्रों के अध्ययन में अध्यापक, दीपक और पुस्तक सभी की उपयोगिता है। यदि ऐसा न होता तो दीपक क्यों जलाये जाते, पुस्तकें क्यों लिखी जातीं और विश्वविद्यालयों की स्थापना भी क्यों होती, साधुओं में भी उपाध्याय का पद क्यों होता? ।

यदि निमित्तों का निषेध किया जाता तो अवश्य ही उक्त प्रश्न खड़ा होता। अरे भाई! पर निमित्तों की सत्ता से इन्कार कौन करता है? पर यह भी तो विचारणीय है कि अकेले उपदेश से ही आत्महित होता होता तो उपदेश तो बहुत जीव सुनते हैं, सभी का हित क्यों नहीं हो जाता?

एक कक्षा में अनेक छात्र पढ़ते हैं, उन्हें पढ़ानेवाला अध्यापक एक, पुस्तकें भी वही, दीपक भी वही; फिर भी सभी विद्वान तो नहीं बन जाते। सब अपनी-अपनी योग्यतानुसार ही विद्वान बनते हैं।

इसीप्रकार एक ही समोशरण में एक साथ अनेक जीव धर्मोपदेश सुनते हैं; परन्तु सभी सम्यग्दृष्टि, व्रती या साधु तो नहीं हो जाते; सब अपनी-अपनी पर्यायगत योग्यतानुसार ही परिणमते हैं।

अत: यह सुनिश्चित ही है कि कार्य के प्रति नियामक कारण तो अपनी अपनी पर्यायगत योग्यता ही है।

जरा विचार तो कीजिये कि भगवान महावीर के जीव का हित मारीचि के भव में ही क्यों नहीं हो गया ? क्या वहाँ सनिमित्तों की कमी थी? पिता चक्रवर्ती भरत, धर्मचक्र के आदि प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव बाबा। भगवान ऋषभदेव के समवशरण में उनका उपदेश सुनकर तो उसने विरोधभाव उत्पन्न किया था। क्या उनके उपदेश में कोई कमी थी? क्या चारणऋद्धिधारी मुनियों का उपदेश उनसे भी अच्छा था?

इसी से सिद्ध होता है कि जब पर्यायगत उपादान की तैयारी हो, तब कार्य होता है और उस समय योग्य निमित्त भी होता ही है, उसे खोजने नहीं जाना पड़ता है।

क्रूर शेर की पर्याय में घोर वन में उपदेश का कहाँ अवसर था? पर उसका पुरुषार्थ जगा तो निमित्त आकाश से उतर कर आये। इसीलिये तो कहा जाता है कि आत्मार्थी को निमित्तों की खोज में व्यग्र नहीं होना चाहिये। ‘निमित्त नहीं होता’ - यह कौन कहता है? पर निमित्तों को खोजना भी नहीं पड़ता है। जब उपादान में कार्य होता है तो तदनुकूल निमित्त होता ही है।

निमित्तों के अनुसार कार्य नहीं होता है, कार्य के अनुसार निमित्त कहा जाता है। वेश्या के मृत शरीर को देखकर रागी को राग और वैरागी को वैराग्य उत्पन्न होता है और वह वेश्या रागी के राग और वैरागी के वैराग्य का निमित्त कही जाती है। यदि निमित्त के अनुसार कार्य होता हो तो उसे देखकर प्रत्येक को या तो राग ही उत्पन्न होना चाहिये या फिर वैराग्य ही।

आचार्यकल्प पण्डित टोडरमलजी कहते हैं -

"परद्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है, अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्यनिमित्त है। तथा इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं, इसलिये नियमरूप से निमित्त भी नहीं है।

इसप्रकार परद्रव्य का तो दोष देखना मिथ्याभाव है।’’

न तो निमित्त उपादान में बलात् कुछ करता है और न ही उपादान किन्हीं निमित्तों को बलात् लाता या मिलाता है। दोनों का सहज ही सम्बन्ध होता है। निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध की सहजता को पण्डित टोडरमलजी ने इसप्रकार स्पष्ट किया है -

''यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करे, बाह्यसामग्री को मिलावे; तब तो कर्म के चेतनपना भी चाहिये और बलवानपना भी चाहिये; सो तो है नहीं, सहज ही निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है। जब उन कर्मों का उदयकाल हो, उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभावरूप परिणमन नहीं करता, विभावरूप परिणमन करता है तथा जो अन्य द्रव्य हैं, वे वैसे ही सम्बन्धरूप होकर परिणमित होते हैं।

जिसप्रकार सूर्य के उदय के काल में चकवा-चकवियों का संयोग होता है; वहाँ रात्रि में किसी ने द्वेषबुद्धि से बलजबरी करके अलग नहीं किये हैं। दिन में किसी ने करुणाबुद्धि से लाकर मिलाये नहीं हैं, सूर्यास्त का निमित्त पाकर वे स्वयं ही बिछुड़ते हैं और सूर्योदय का निमित्त पाकर स्वयं ही मिलते हैं। ऐसा ही निमित्त-नैमित्तिक बन रहा है। उसीप्रकार कर्म का भी निमित्तनैमित्तिक भाव जानना।’’

निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध एक सहज सम्बन्ध है, उसे कर्ता-कर्म सम्बन्ध के रूप में प्रस्तुत करना उपयुक्त नहीं है। पर के साथ कारकता के सम्बन्ध का निषेध करते हुए आचार्य अमृतचन्द्र लिखते हैं -

"अतो न निश्चयतः परेण सहात्मनः कारकत्वसम्बन्धोऽस्ति, यतः शुद्धात्मस्वभावलाभाय सामग्रीमार्गणव्यग्रतया परतंत्रैर्भूयते।

इसलिये निश्चय से पर के साथ आत्मा के कारकता का कोई सम्बन्ध नहीं है; तथापि शुद्धात्मलाभ की प्राप्ति के लिये जीव न मालूम क्यों व्यग्रता से परतंत्र होते हैं।”

इसी बात को स्पष्ट करते हुए इसी गाथा के भावार्थ में लिखा गया है -

“उपरोक्त प्रकार से द्रव्य स्वयं ही अपनी अनन्तशक्तिरूप सम्पदा से परिपूर्ण है, इसलिये स्वयं ही छहकारकरूप होकर अपना कार्य करने के लिये समर्थ है, उसे बाह्यसामग्री कोई सहायता नहीं कर सकती। इसलिये केवलज्ञान के इच्छुक आत्मा को बाह्यसामग्री की अपेक्षा रखकर परतंत्र होना निरथर्क है।”

स्वभाव भावों में तो पर का कर्तृत्त्व है ही नहीं, विभाव भावों में भी पर के कर्तृत्त्व का निषेध किया गया है। पंचास्तिकायसंग्रह गाथा ६२ की आचार्य अमृतचन्द्रकृत समयव्याख्या नामक टीका में इस बात को अच्छी तरह स्पष्ट किया गया है। टीका के भाव को स्पष्ट करते हुए भावार्थ में लिखा गया मूल कथन इसप्रकार है -

"इसप्रकार पुद्गल की कर्मोदयादिरूप से या कर्मबन्धादिरूप से परिणमित होने की क्रिया में वास्तव में पुद्गल ही स्वयमेव छहकारकरूप से वर्तता है; इसलिये उसे अन्य कारकों की अपेक्षा नहीं है तथा जीव की औदयिकादि भावरूप से परिणमित होने की क्रिया में वास्तव में जीव स्वयं ही छहकारकरूप से वर्तता है; इसलिये उसे अन्य कारकों की अपेक्षा नहीं है। पुद्गल की और जीव की उपरोक्त क्रियायें एक ही काल में वर्तती हैं; तथापि पौद्गलिक क्रिया में वर्तते हुए पुद्गल के छहकारक जीवकारकों से बिल्कुल भिन्न और निरपेक्ष हैं तथा जीवभावरूप क्रिया में वर्तते हुए जीव के छहकारक पुद्गलकारकों से बिल्कुल भिन्न और निरपेक्ष हैं।

वास्तव में किसी द्रव्य के कारकों को किसी अन्य द्रव्य के कारकों की अपेक्षा नहीं होती।’’

उक्त कथन से यह अत्यन्त स्पष्ट है कि यह भगवान आत्मा अपनी सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप निर्मलपर्यायों एवं रागादिकरूप विकारीपर्यायों के रूप में अपनी-अपनी स्वसमय की योग्यतानुसार स्वयं ही परिणमित होता है, उसमें पर (निमित्त) का कोई हस्तक्षेप नहीं है।

हाँ, यह अवश्य है कि जब यह आत्मा सम्यग्दर्शनादि निर्मलपर्यायों या रागादि विकारीपर्यायों के रूप में अपनी स्वभावगत एवं पर्यायगत योग्यता के अनुसार परिणमित होता है, तब तदनुकूल निमित्त भी होते ही हैं। इसलिये यह कथन भी असत्य नहीं है कि निमित्त के बिना कार्य नहीं होता, पर यह कथन निमित्त की अनिवार्य उपस्थिति मात्र को ही बताता है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। ध्यान रहे कि निमित्त की अनिवार्य उपस्थिति मात्र से उसे कर्ता या साधकतम करण नहीं माना जा सकता।

निमित्त सदा परपदार्थरूप ही होता है। जैसा कि निम्नांकित कथन से स्पष्ट है -

"उपादान निजगुण जहाँ, तहँ निमित्त पर होय॥”

निमित्त को कर्ता या साधकतम करण मानने पर एक द्रव्य का कर्ता दूसरे को मानने से द्रव्य की स्वतंत्र सत्ता का व्याघात होता है।

उक्त सन्दर्भ में जैनतत्त्वमीमांसा का निम्नांकित कथन द्रष्टव्य है -

''यदि केवल बाह्य निमित्तों के अनुसार वस्तुओं की - प्रत्येक पर्याय की उत्पत्ति मानी जाय तो प्रत्येक वस्तु को स्वरूप से ही परतंत्र मानने का प्रसंग उपस्थित होता है और ऐसी अवस्था में जीवों की स्वाश्रित बन्ध-मोक्ष व्यवस्था, परमाणुओं, धर्मादि चार द्रव्यों की स्वभावपर्यायें तथा अभव्यों और दूरान्दूर भव्यों का निरन्तर संसारी बना रहना नहीं बन सकता।

इसलिये प्रत्येक द्रव्य में उसके अपने-अपने स्वभाव आदि के कारणस्वरूप ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये, जिसके कारण प्रत्येक समय का उत्पाद-व्यय स्वयं होता है। प्रत्येक समय के पृथक्-पृथक् जो वस्तुनिष्ठ कारण हैं, उनकी ही आगम में निश्चय उपादान संज्ञा स्वीकार की गई है।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिसमय के प्रत्येक कार्य का निश्चय उपादान सुनिश्चित है। इस सुनिश्चित व्यवस्था का अपने इन्द्रिय प्रत्यक्ष, तर्क और अनुभव के आधार पर अपलाप करना एक द्रव्याश्रित कार्य-कारणभाव को ही ।मटियामेट करना है। मैं तो इसे आगम की अवहेलना करनेरूप सबसे बड़ा अपराध मानता हूँ।’’

प्रत्येक द्रव्य स्वभाव से ही परिणमनशील है। जब नित्य रहकर भी निरन्तर परिणमित होना प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है तो फिर उसे अपने परिणमन में परद्रव्य की अपेक्षा ही क्यों हो? क्योंकि स्वभाव तो निरपेक्ष ही होता है। जो पर की अपेक्षा रखता हो, उसे स्वभाव कैसे माना जा सकता है ?

निमित्तों को अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। मुख्य निमित्तों को अंतरंग निमित्त और गौण निमित्तों को बहिरंग निमित्त कहा जाता है। कर्मबन्धन में आत्मा के रागादिभावों को अंतरंग निमित्त और मन-वचन-काय के व्यापार को बहिरंग निमित्त कहा जाता है। इसीप्रकार पदार्थों के ज्ञान में ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम को अन्तरंग निमित्त एवं इन्द्रियाँ, प्रकाश आदि को बहिरंग निमित्त कहा जाता है। सम्यग्दर्शन प्राप्ति में दर्शनमोहनीय कर्म के क्षय, क्षयोपशम, उपशम को अंतरंग निमित्त एवं गुरूपदेश को बहिरंग निमित्त कहा जाता है।

निमित्त चाहे अंतरंग हो या बहिरंग, पर हैं तो वे निमित्त ही, कार्य की उत्पत्ति में सभी निमित्तों की स्थिति लगभग एक समान ही है; अतः कोई भी निमित्त कर्ता या साधकतमकरण नहीं हो सकता है।

यद्यपि आत्मा के रागादिभावों एवं कर्मों के उदय, क्षय, क्षयोपशम तथा उपशम को अंतरंग निमित्त के रूप में ही निरूपित किया जाता है; तथापि इनके सन्दर्भ में आचार्य अमृतचन्द्र का निम्नांकित कथन द्रष्टव्य है -

"जीवकृतं परिणामं निमित्तमात्रं प्रपद्य पुनरन्ये ।

स्वयमेव परिणमन्तेऽत्र पुद्गलाः कर्मभावेन ॥

परिणममानस्य चितश्चिदात्मकैः स्वयमपि स्वकैर्भावैः ।

भवति हि निमित्तमात्रं पौगलिकं कर्म तस्यापि ॥

जीवकृतरागादि परिणामों का निमित्तमात्र पाकर जीव से भिन्न अन्य पुद्गलस्कन्ध अपने आप ही ज्ञानावरणादि कर्मों के रूप में परिणम जाते हैं। इसीप्रकार रागादिभावों रूप स्वयं ही परिणमित होते हुए आत्मा के पुद्गल कर्म का उदय निमित्तमात्र ही है।’’

उक्त कथन में आचार्य अमृतचन्द्र ने ‘स्वयमेव परिणमन्ते’ पद द्वारा यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रत्येक पदार्थ अपने उपादान की योग्यतानुसार स्वयं ही परिणमित होता है, उसके परिणमन में अन्य पदार्थ तो मात्र निमित्त ही होते हैं।

उक्त सन्दर्भ में निम्नांकित कथन भी द्रष्टव्य है -

"प्रकृत में ऐसा समझना चाहिये कि जिसे आगम में निमित्त कहा गया है, अन्य के कार्य की उत्पत्ति में वह परमार्थ से अणु-मात्र भी सहायता नहीं करता, फिर भी उसकी सहायता के बिना कार्य हो ही नहीं सकता - ऐसा मानना ही अध्यवसानभाव है। इसी का प्रत्येक वस्तु अपने कार्यकाल में स्वयं निषेध करती है, क्योंकि जितनी जड़-चेतन वस्तुएँ हैं, उनका परिणाम पर की अपेक्षा किये बिना स्वयं ही होता है। फिर भी भिन्न सत्ता के दो द्रव्यों में जो विशेषण-विशेष्यभाव, निमित्त-नैमित्तिक और आधार-आधेय सम्बन्ध माने गये हैं, वे मात्र असद्भूत व्यवहारनय ही माने गये हैं। परमार्थ से उनमें कोई सम्बन्ध नहीं है।

इसलिये जहाँ भी आगम में ऐसा कहा गया है कि क्रोध नामक चारित्रमोहनीय कर्म के उदय से जीव में क्रोध की उत्पत्ति होती है, सो वहाँ उसे काल-प्रत्यासत्तिवश किया गया उपचरित कथन ही जानना चाहिये। अर्थात् उससमय चारित्रमोहनीय कर्म के उदय से निरपेक्ष होकर क्रोध नामक चारित्रमोहनीय परिणाम स्वयं ही उत्पन्न हुआ, न तो उक्त कर्म क्रोध की उत्पत्ति में परमार्थ से सहायक हुआ और न उक्त क्रोधभाव ही उक्त कर्म के उदय में परमार्थ से सहायक हुआ। दोनों ने एक-दूसरे की अपेक्षा किये बिना ही अपना-अपना परिणाम किया। फिर भी काल-प्रत्यासत्तिवश प्रयोजन विशेष को ध्यान में रखकर यह असद्भूत व्यवहार किया जाता है कि क्रोध कर्म के उदय से क्रोधभाव हुआ है।”

आशय यह है कि उपादान में कार्यरूप परिणमने की योग्यता होने पर वह स्वयं कार्यरूप परिणमता है और बाह्यसामग्री उसमें उसी समय निमित्त होती है; क्योंकि निमित्तपने को प्राप्त हुई बाह्यसामग्री और उपादानभूत द्रव्य के कार्य में नियम से बाह्यव्याप्ति होती है, इसी को काल-प्रत्यासत्ति कहते हैं।

यदि बाह्यसामग्री में कारणता भूतार्थ मानी जाय तो जैसे शुक अपनी सहज योग्यतावश बाह्यसामग्री के सद्भाव में पढ़ने लगता है; उसीप्रकार सहज योग्यता के अभाव में भी बाह्यसामग्री के बल से बक को भी पढ़ लेना चाहिये; किन्तु लाख प्रयत्न करने पर भी बाह्यनिमित्त के बल से बक नहीं पढ़ सकता और शुक पढ़ लेता है। इससे मालूम पड़ता है कि बाह्यसामग्री तो कार्य में निमित्तमात्र है; जो भी कार्य होता है, वह द्रव्य में पर्यायगत योग्यता के प्राप्त होने पर ही होता है।

इसीकारण भट्टाकलंकदेव ने दैव का लक्षण करते हुए अपनी अष्टशती टीका में लिखा है कि पुराकृतं कर्म योग्यता च दैवम् अर्थात् पहले किया गया कर्म और योग्यता इन दोनों को दैव कहते हैं।

देखो, १४वें गुणस्थान में असातावेदनीय का उदय तो है, पर तज्जन्य दु:ख और उसका वेदन नहीं है; क्योंकि उस समय उस जीव में द्रव्य-पर्याय योग्यता का अभाव हो गया है। इसलिये सिद्धान्त यह फलित होता है कि बाह्यसामग्री का सद्भाव या क्रियाशीलता कार्य की नियामक नहीं होती। उपादानगत द्रव्य-पर्याय योग्यता ही कार्य की नियामक होती है; क्योंकि ऐसे उपादान के अनन्तर समय में नियम से कार्य की उत्पत्ति देखी जाती है।

इसलिये निष्कर्षरूप में यह समझना चाहिये कि प्रत्येक द्रव्य नित्यता के साथ स्वयं परिणामस्वभावी होने से अपना कार्य स्वयं ही करता है - यह यथार्थ है। कार्य के होने में जो निमित्तता स्वीकार की गई है; वह असद्भूत व्यवहारनय से ही स्वीकार की गई है, परमार्थ से नहीं।

अतः निश्चयनय का कथन सम्यक् एकान्तरूप होने पर भी इससे अनेकान्त की ही प्रतिष्ठा होती है। जबकि असद्भूत व्यवहारनय के कथन के अनुसार पर की सहायता को यथार्थ मानने पर परमार्थ से वह अनेकान्त का घातक ही सिद्ध होता है।’’

उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचन से ‘कार्योत्पत्ति में उपादान और निमित्त का क्या स्थान है’ - यह बात अत्यन्त स्पष्ट हो जाती है। पक्षव्यामोह से दूर रहकर विचार करने पर विवाद के लिये कोई स्थान नहीं रहता है। जिनवाणी का गहराई से अध्ययन नहीं करना ही तात्त्विक विवादों का मूल कारण है। अत: तात्त्विक विवादों से बचने का एकमात्र उपाय जिनवाणी का गहराई से स्वाध्याय करना ही है। न केवल तात्त्विक विवादों के सुलझाने के लिये, अपितु आत्मकल्याण के लिये भी प्राथमिक स्थिति में जिनवाणी ही परमशरण है।

Proofreaded & formatted by: @shashank

Text conversion: @Divya

In case of errors, please message to @jinswara.

[Contents]